現代では当たり前のように受け入れられている「地球は太陽の周りを回っている」という事実。

しかし、16世紀以前のヨーロッパでは、地球こそが宇宙の中心であり、すべての天体が地球を取り巻くように回っていると信じられていました。

この「天動説」が常識とされていた時代に、新たな視点を提示し、世界の見方を根本から変えた人物がニコラウス・コペルニクスです。

彼の提唱した地動説は、当時の社会に大きな衝撃を与え、最初は受け入れられませんでした。

それでも、彼の理論は後の科学革命を導くきっかけとなり、天文学のみならず、人類の世界観を一変させました。

本記事では、コペルニクスの生涯、地動説の誕生、当時の社会の反応、そして彼の理論が後世に与えた影響について詳しく解説します。

この記事を読むとわかること

- コペルニクスの生涯と学問的背景

- 地動説の誕生と、それがどのように形成されたのか

- 当時の社会や宗教が地動説を受け入れなかった理由

- コペルニクスが後世に残した科学的遺産とその影響

コペルニクスの生涯と学問的背景

ニコラウス・コペルニクス(1473-1543)は、ポーランド王国のプロイセン地方にある商業都市トルンで生まれました。

父は裕福な商人であり、母方の一族も教会関係者として影響力を持っていました。

しかし、彼が10歳の頃に父を亡くし、母方の叔父であるルーカス・ヴァッツェンローデに育てられることになります。

この叔父は聖職者であり、後にヴァルミア司教となる人物でした。

彼の支援により、コペルニクスはクラクフ大学へ進学し、そこで数学や天文学に出会います。

大学時代と多方面の学問

クラクフ大学で基礎教育を受けた後、彼はイタリアへと渡り、ボローニャ大学、パドヴァ大学、フェラーラ大学で学びました。

そこで彼は法律、医学、哲学といった多岐にわたる学問を修めることになります。

特に、ボローニャ大学では、天文学者ドメニコ・ノヴァーラのもとで本格的に天体観測を学びました。

彼はこの時点で、天動説に疑問を抱くようになります。

地動説の誕生

コペルニクスが生きた時代、主流だったのは「天動説」でした。

この理論は、アリストテレスやプトレマイオスによって提唱され、カトリック教会によって支持されていました。

天動説では、宇宙の中心は地球であり、太陽や惑星は地球の周囲を回ると考えられていました。

天動説と地動説の比較

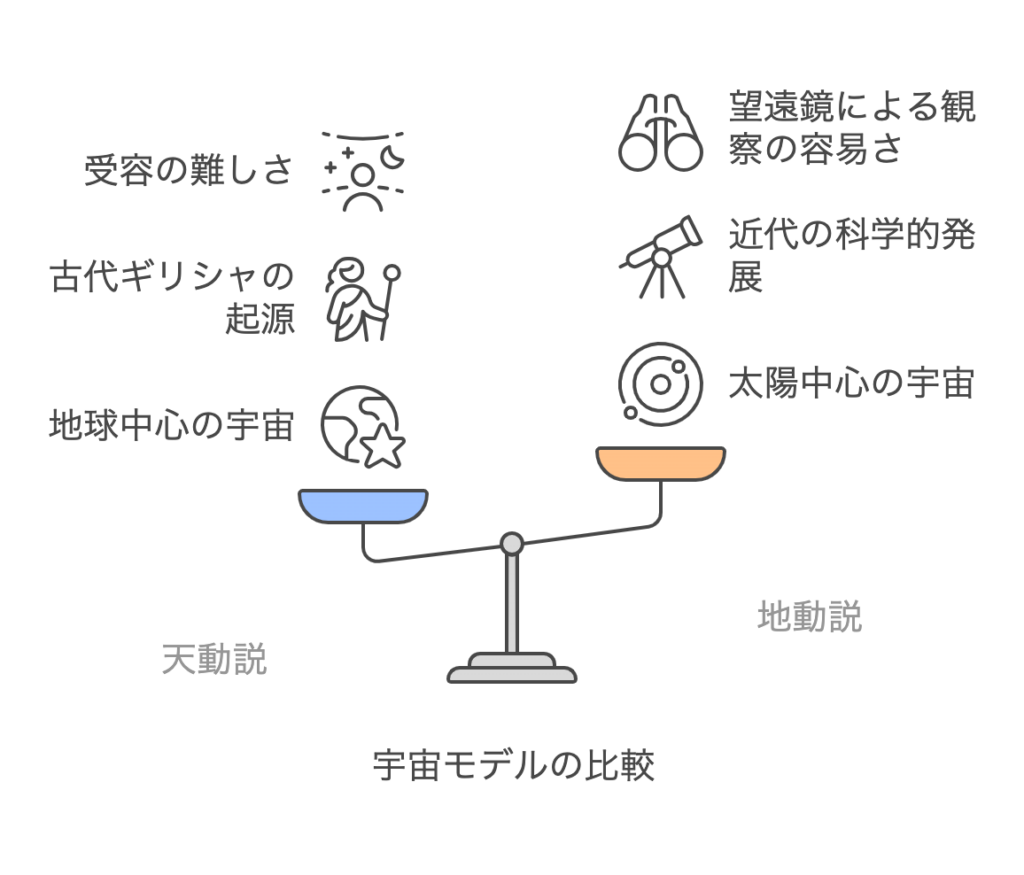

天動説は、地球が宇宙の中心にあると考えますが、地動説では太陽が中心となり、地球を含む惑星がその周りを公転しています。

コペルニクスの地動説が持つ意味——『チ。』との共鳴

漫画『チ。―地球の運動について―』は、「真理を求める者たちの苦闘」を描いた作品です。

この物語に登場する学者たちは、新しい理論を追求する中で強大な権力と対立し、時には命を賭してまで真実を明かそうとします。

これはまさにコペルニクスの生きた時代の状況と一致しています。

16世紀のヨーロッパでは、科学と宗教が密接に結びついており、新しい理論は「神への冒涜」とされることがありました。

そんな中、コペルニクスは地動説という真理を追い求め、世界の見方を根本から変える一歩を踏み出しました。

『天球の回転について』——コペルニクスの遺した知の結晶

コペルニクスが地動説を発表した書物が、1543年に刊行された『天球の回転について』(De revolutionibus orbium coelestium)です。

この本は、当時の天文学の常識を覆す内容を含んでおり、後の科学革命に大きな影響を与えました。

『天球の回転について』の内容

| 主な主張 | 詳細 |

|---|---|

| 太陽中心の宇宙 | 太陽が宇宙の中心にあり、地球を含む惑星がその周囲を公転している。 |

| 地球の自転 | 地球は自転しており、これが天体の見かけの動きを説明できる。 |

| 公転による年周運動 | 地球が太陽の周りを回ることで、星の位置が変化して見える。 |

この書が発表されたことで、コペルニクスの理論は広まりましたが、当時のカトリック教会や天文学者の間では「異端的な説」として扱われました。

そのため、コペルニクス自身も生前にはこの理論が広く受け入れられることはなかったのです。

なぜ地動説はすぐに受け入れられなかったのか?

コペルニクスの地動説が正しいにもかかわらず、16世紀当時、すぐには受け入れられませんでした。

その理由として、次の3つの要因が挙げられます。

① 宗教的な影響

当時のヨーロッパでは、カトリック教会が学問の中心的な役割を担っていました。

教会の教えでは、「地球は宇宙の中心であり、人間は神が創造した特別な存在」とされていました。

そのため、コペルニクスの「地球が太陽の周りを回る」という理論は、神学的に大きな挑戦と見なされました。

② 伝統的な思想への執着

コペルニクス以前の天文学は、プトレマイオスの天動説を基盤としていました。

この理論は1400年以上にわたり支持されており、「宇宙の仕組みはこうである」と信じ込まれていたのです。

人々は「地球が動いている」と言われても、それを直感的に受け入れることができなかったのです。

③ 観測技術の未発達

当時の天文学者たちは、コペルニクスの地動説を観測によって証明することが難しかったのです。

望遠鏡が発明される前だったため、地球が本当に公転しているのかどうかを確かめる術がなかったのです。

『チ。』が伝える「知を継ぐ」ことの大切さ

『チ。―地球の運動について―』の物語では、「知を継ぐ者」が重要な役割を果たします。

科学の発展は、ある一人の天才がすべてを生み出すのではなく、過去の知識を受け継ぎ、新たな発見へとつなげることで成り立ちます。

コペルニクスの地動説もまた、ギリシャ時代のアリスタルコスの仮説や、中世のイスラム天文学の知識を継承したものでした。

『チ。』の登場人物たちが真理を次世代へつなぐために戦ったように、コペルニクスの理論もまた、後の世代の科学者たちへと受け継がれていきました。

まとめ:コペルニクスが遺したもの

- コペルニクスは地動説を提唱し、科学の歴史を変えた。

- 『天球の回転について』によって宇宙観が根本から覆された。

- 彼の理論は後世の科学者たちに受け継がれ、科学革命を導いた。

- 『チ。』のテーマと共鳴し、知を継ぐことの重要性を示している。

コメント