『チ。―地球の運動について―』は、異端とされた学者たちが真理を追い求める物語です。そのモデルのひとりが、地動説を支持し、教会と対立した実在の天文学者ガリレオ・ガリレイです。

彼は望遠鏡を用いた観測によって、天動説に疑問を投げかけ、科学の発展に大きく貢献しました。しかし、その主張は異端とされ、宗教裁判にかけられることになります。

本記事では、ガリレオ・ガリレイがどのように地動説を証明し、それがなぜ異端とされたのか、そして彼の遺したものは何だったのかを解説します。

この記事を読むとわかること

- ガリレオ・ガリレイが地動説を支持し、異端とされた経緯

- 望遠鏡を用いた天体観測による地動説の証拠

- 宗教裁判での裁定とその後の科学への影響

ガリレオ・ガリレイとは?地動説を唱えた異端の科学者

ガリレオ・ガリレイは、地動説を支持し、当時の宗教的権威と対立したことで「異端者」とされた天文学者です。

彼の研究は、近代科学の礎を築くものでしたが、カトリック教会の教義と衝突し、裁判にかけられることになります。

本章では、ガリレオの生涯を振り返りながら、彼がどのようにして異端とされたのかを見ていきます。

ルネサンス期に生まれた天文学者

ガリレオ・ガリレイは1564年、イタリアのピサで生まれました。

当時のヨーロッパはルネサンスの最盛期であり、科学や芸術が大きく発展していました。

彼は幼い頃から数学と物理学に興味を持ち、ピサ大学に進学しますが、医学ではなく物理学と天文学の研究に没頭していきました。

特に、物体の落下運動の研究では、それまでのアリストテレスの説を覆す画期的な発見をしました。

このように、彼の研究スタイルは「実験と観測」を重視するものであり、これが後に天文学の分野でも発揮されることになります。

科学と信仰の狭間で揺れた生涯

ガリレオが生きた時代、ヨーロッパはカトリック教会が絶大な権力を持つ世界でした。

天文学の主流は「天動説」であり、これは聖書の教えにも基づくものでした。

しかし、ガリレオはコペルニクスの「地動説」に関心を持ち、これを実証するために望遠鏡を使って天体観測を行いました。

彼は木星の4つの衛星や金星の満ち欠けを観測し、「地球が宇宙の中心ではない」ことを示す証拠を発見します。

この発見は、彼を歴史に名を残す天文学者としましたが、一方で宗教裁判にかけられるきっかけともなりました。

科学的真理を追求する彼の信念と、教会の教義との対立が、彼の運命を大きく変えていくのです。

ガリレオが支持した「地動説」とは?

ガリレオ・ガリレイが支持した「地動説」は、当時の常識を覆す画期的な理論でした。

この説は、地球が宇宙の中心ではなく、太陽の周りを回っているという考え方に基づいています。

本章では、ガリレオがどのようにしてこの理論を支持し、それを証明しようとしたのかを解説します。

コペルニクスの地動説を受け継ぐ

地動説の原型を提唱したのは、16世紀の天文学者ニコラウス・コペルニクスでした。

彼は1543年に『天球の回転について』を発表し、「地球は太陽の周りを回っている」とする新しい宇宙観を示しました。

しかし、当時のヨーロッパでは「天動説」が絶対的な真実とされていました。

天動説は、アリストテレスとプトレマイオスの理論に基づくもので、「地球が宇宙の中心であり、すべての天体が地球の周りを回っている」と考えられていました。

このため、コペルニクスの地動説は異端視され、広く受け入れられることはありませんでした。

しかし、ガリレオは自身の観測によって地動説を証明できると考え、積極的に支持するようになったのです。

望遠鏡による天体観測で得た証拠

ガリレオが地動説を支持した最大の理由は、彼自身の天体観測による証拠でした。

彼は1609年に望遠鏡を改良し、これを使ってさまざまな天体を観測しました。

その結果、天動説では説明できない現象が次々と明らかになりました。

- 木星の4つの衛星の発見(1610年)

→ これは、すべての天体が地球を中心に回っているという天動説に反する証拠だった。 - 金星の満ち欠けの観測

→ もし金星が地球を中心に回っているなら、このような満ち欠けは起こらないはずだった。 - 月の表面にクレーターがあること

→ 「天体は完全な球である」というアリストテレスの理論を否定するものだった。

これらの観測結果は、ガリレオにとって地動説を裏付ける決定的な証拠でした。

しかし、こうした主張は教会の教義と正面から対立するものであり、やがてガリレオは異端者として扱われることになります。

異端審問とガリレオの裁判

ガリレオ・ガリレイは、望遠鏡を用いた観測によって地動説を支持し、その考えを広めようとしました。

しかし、当時のカトリック教会にとって地動説は受け入れがたいものであり、ついには宗教裁判にかけられることになります。

本章では、ガリレオがどのようにして異端審問を受け、どのような結末を迎えたのかを解説します。

『天文対話』が招いた危機

ガリレオは1632年に『天文対話』を出版しました。

この書籍は、天動説と地動説を比較しながら議論を展開する対話形式の本でしたが、実際には地動説を強く支持する内容になっていました。

さらに、天動説側の意見を述べる人物(シンプリチオ)が、当時のローマ教皇ウルバヌス8世を揶揄していると受け取られたことも問題を悪化させました。

この本の出版がきっかけで、ガリレオはカトリック教会の異端審問所に召喚されることになったのです。

異端とされた理由と裁判の行方

1633年、ガリレオはローマに呼び出され、宗教裁判にかけられました。

教会側は、すでに1616年にコペルニクスの地動説を異端と認定しており、ガリレオにも「地動説を主張してはならない」と命じていました。

しかし、『天文対話』の内容がその命令に反していたと判断され、ガリレオは異端の罪に問われることになったのです。

彼は裁判の中で弁明を試みましたが、最終的には地動説を否定することを強制されました。

一説によると、ガリレオは裁判の場を去る際に「それでも地球は回っている(E pur si muove)」と呟いたとされています。

しかし、この言葉の真偽には議論があり、後世に作られた逸話である可能性が高いとされています。

こうして、ガリレオは終身刑(実際には自宅軟禁)を言い渡され、彼の研究活動は大きく制限されることになりました。

「それでも地球は回っている」―ガリレオの遺産

異端審問によって地動説を撤回させられたガリレオ・ガリレイですが、その後も科学への探究心を失うことはありませんでした。

自宅軟禁という厳しい状況の中でも、彼は研究を続け、後世の科学に多大な影響を与える業績を残しました。

本章では、ガリレオの晩年と、彼の研究がいかにして科学の進歩に貢献したのかを見ていきます。

自宅軟禁と晩年の研究

裁判の結果、ガリレオは終身刑に相当する自宅軟禁を命じられました。

彼はフィレンツェ郊外の自宅で監視されながら生活し、外部との交流も制限されていました。

しかし、そのような状況下でも彼の研究意欲は衰えず、物理学の分野で重要な業績を残します。

1638年には、自らの力学研究をまとめた著作『新科学対話』を発表しました。

この書籍では、物体の落下運動や慣性の法則について述べられており、後のニュートンの運動法則にも影響を与えました。

しかし、視力の衰えが進み、最終的には失明してしまいます。

それでも彼は弟子たちと協力しながら研究を続け、1642年にその生涯を終えました。

後世に与えた影響と科学革命

ガリレオがこの世から去った後、彼の業績は科学界に大きな影響を与えました。

彼の研究は「科学革命の象徴」とされ、観測と実験に基づいた近代科学の基礎を築きました。

やがて、アイザック・ニュートンが万有引力の法則を発見し、地動説は完全に証明されることになります。

また、カトリック教会も後にガリレオの裁判を再評価し、1992年にはローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が公式に謝罪しました。

こうしてガリレオは、歴史の中で異端者から「科学の英雄」へと評価が変わったのです。

まとめ:ガリレオ・ガリレイが遺したもの

ガリレオ・ガリレイは、地動説を証明しようとしたことで異端とされ、宗教裁判にかけられました。

しかし、彼の研究は科学革命の礎となり、近代科学の発展に大きく貢献しました。

本記事で紹介した彼の軌跡を振り返りながら、その遺産について改めて考えます。

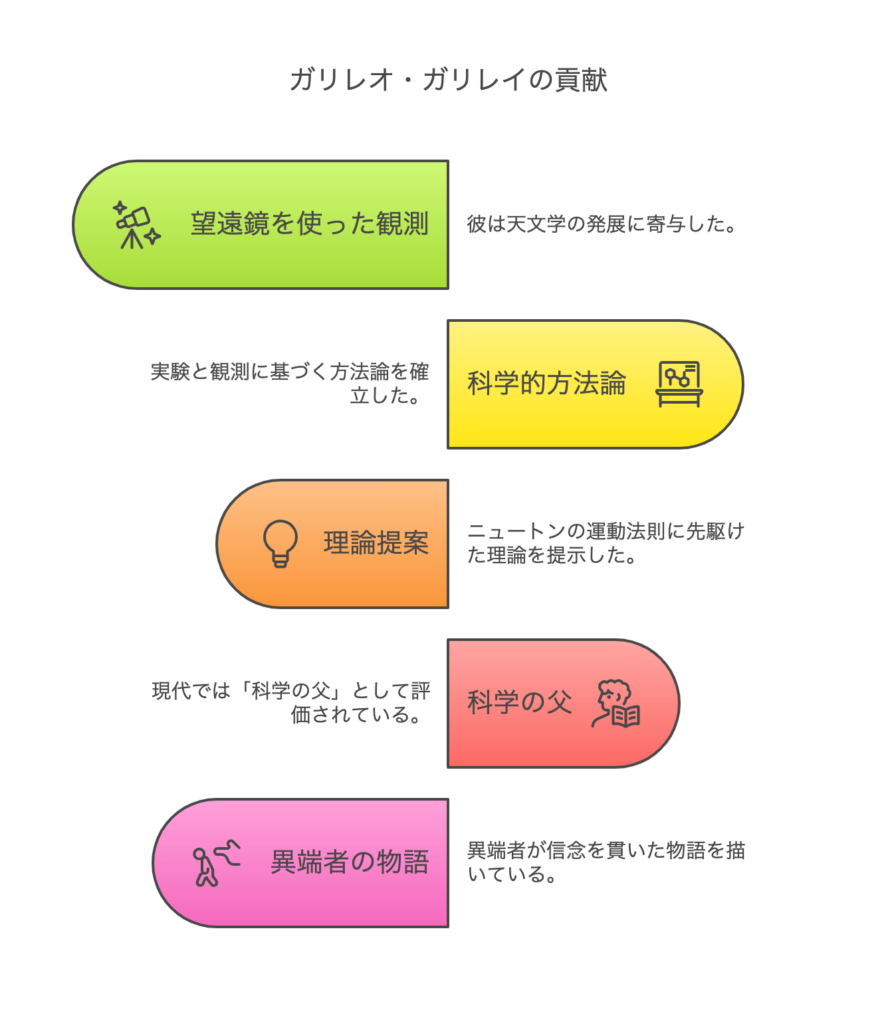

- 望遠鏡を使った観測により、天文学の発展に貢献した。

- 「実験と観測」に基づく科学的方法論を確立し、後の物理学に影響を与えた。

- 『新科学対話』を通じて、ニュートンの運動法則に先駆けた理論を提示した。

- 異端とされたものの、現代では「科学の父」として評価されている。

彼の名言として広く知られる「それでも地球は回っている」は、科学の探究心と真理を追い求める姿勢を象徴しています。

『チ。―地球の運動について―』は、そんな異端とされた者たちが信念を貫いた物語です。

この作品を通して、ガリレオ・ガリレイのような「異端者」がいかにして世界を変えてきたのかを改めて考えることができるでしょう。

この記事のまとめ

ガリレオ・ガリレイは、地動説を支持し、望遠鏡を用いた観測によってその証拠を示しました。しかし、当時のカトリック教会の教義と対立し、異端審問によって宗教裁判にかけられました。

最終的に彼は地動説を撤回させられ、自宅軟禁の身となりましたが、その後も科学研究を続け、『新科学対話』などの著作を通じて近代物理学の発展に貢献しました。

彼の業績は後世の科学者に受け継がれ、ニュートンの運動法則にも影響を与えました。現代では「科学の父」として称えられ、カトリック教会も後に彼の名誉を回復しました。

コメント