『謎解きはディナーのあとで 第2話』は、鮮やかなトリックと緻密な推理が交錯する、シリーズ屈指の名エピソードです。

本記事では、第2話のネタバレあらすじをはじめ、影山の推理やワインに仕掛けられたトリックを徹底解説。

青酸カリ、メッセージカード、逆さまの本棚……些細な違和感を見逃さない影山の観察力が、謎の真相を導き出します。

本格的なミステリーを楽しみたい方や、見逃したエピソードを補完したい方には必見の内容となっています。

この記事を読むことで、第2話の隠された真実やキャラクターの深層心理まで立体的に理解できるはずです。

この記事を読むとわかること

- 第2話の事件構造と巧妙なトリックの全貌

- 影山の鋭い推理による真相解明のプロセス

- 若林家の複雑な人間関係と再婚問題の背景

『謎解きはディナーのあとで』第2話のあらすじと登場人物

『謎解きはディナーのあとで』第2話は、シリーズの中でも特に見応えのあるエピソードとして評価されています。

この回では、動物病院の院長である若林辰夫の急逝をきっかけに、華麗な推理と人間ドラマが交差する物語が展開されます。

主人公の宝生麗子と執事の影山が織りなす軽妙なやり取りと、緻密な論理展開が視聴者を魅了し、物語の奥行きを際立たせます。

事件は一見、単純な終焉のように見えますが、その背後には複雑な家庭の事情と心理的な駆け引きが絡んでいました。

このセクションでは、物語の背景と主要な登場人物を整理し、ストーリーへの理解を深めていきます。

第2話の舞台:若林家をめぐる複雑な関係

舞台は、地域でも信頼の厚い「若林動物病院」。

そこには院長である若林辰夫と、彼の家族が暮らしていました。

一見すると平和な家庭に見える若林家ですが、実は再婚を巡る内紛が水面下で進行していました。

辰夫は家政婦の雅美との再婚を考えており、それに反発した家族との間に微妙な緊張感が漂っていたのです。

その家族構成は以下の通りです。

| 若林辰夫 | 動物病院の院長。家族に信頼されていた存在。 |

| 若林圭一 | 辰夫の長男。冷静沈着で、病院の事務的な面を支える。 |

| 若林修二 | 次男。ジッポーを愛用するが、精神的にはやや不安定。 |

| 春江 | 辰夫の妻(前妻)。再婚話に強く反対。 |

| 輝夫 | 辰夫の弟。若干影が薄いが、事件に絡む証言をする。 |

| 雅美 | 家政婦。再婚相手候補として家族に敵視される。 |

表面上は穏やかに見える若林家ですが、深層には「遺産」「名誉」「嫉妬」といった感情が渦巻いており、物語を深くする重要な要素となっています。

宝生麗子と影山:華麗なる探偵コンビの登場

主人公の宝生麗子は、国立署に勤務する警察官でありながら、実は大財閥「宝生グループ」の令嬢。

彼女の横には、どんなことでも冷静に分析し、皮肉を交えながら指摘する敏腕執事、影山が控えています。

今回の事件でも、麗子が持ち帰った状況を聞くだけで、影山はその論理に破綻を見つけ出し、推理の軌道を修正します。

この回では、影山の口から「失礼ですが、お嬢様の目は節穴でございますか?」という名ゼリフも飛び出し、視聴者の印象に強く残りました。

2人の距離感は時にコミカルですが、事件に向き合う時の真剣さと緊張感のギャップが、このシリーズの大きな魅力でもあります。

事件の発端と、影山が抱いた最初の疑問

物語は、若林院長がワインを飲んだ後に倒れたという報告から始まります。

現場には毒物入りとされるワイングラスと、こぼれた液体、青酸カリの小瓶、そして「おめでとう」と書かれたカード。

一見すると自らの意思で飲んだように思える状況ですが、影山はすぐにある違和感を覚えます。

それは、「愛読家だった辰夫のそばに本が一冊もなかったこと」。

この細かな違和感こそが、事件解決の糸口になるのです。

「ディテールにこそ、真実は宿る」

影山のこの姿勢こそが、本エピソードをより深いミステリーとして際立たせる原動力なのです。

ワインとメッセージカードに隠された巧妙な仕掛け

『謎解きはディナーのあとで』第2話では、事件を象徴するアイテムとしてワインボトルとメッセージカードが登場します。

これらのアイテムには、単なる装飾や演出を超えた重要な意味が込められており、事件の解明において鍵を握る存在です。

このセクションでは、それぞれのアイテムがどのように用いられ、また影山の鋭い観察眼がどのようにその裏にある意図を見抜いたのかを掘り下げていきます。

トリックの巧妙さと、それを暴いていく推理の緻密さが見どころのひとつです。

観察力と論理の融合が生んだ展開を、具体的なポイントとともに紐解いていきましょう。

メッセージカードに込められた「祝福の演出」

若林辰夫の執務机には、ある一枚の「おめでとう」と書かれたメッセージカードが置かれていました。

カードには、若林家の家族一人ひとりの名前と祝いの言葉が並び、それはまるで誰かの誕生日や記念日を祝うような装いをしていました。

この和やかな雰囲気が、逆に「警戒を解くための演出」だったと影山は見抜きます。

つまり、辰夫がグラスに注がれたワインを自然に口にする心理状況をつくるために、このカードは仕掛けられていたのです。

カードが挟まれていた場所にも重要な意味がありました。

辰夫は読書好きで、いつもデスクに本を置いていたのに、事件現場には本が一冊もなかった。

しかし実際には、このカードが本に挟まれていたことがわかります。

カードを証拠として処分しようとした犯人が、慌てて本棚に戻した際に、本が逆さまに差し込まれていたことで証拠隠滅の不自然さが露見しました。

「几帳面な人間が、本を逆さに戻すはずがない。」

影山はこの違和感から、犯人が本を持ち出していたこと、カードを残す意図があったことを見抜き、推理の糸を手繰り寄せていくのです。

ワインボトルのトリック:注射針が通る「小さな穴」

一方で、もう一つのキーポイントとなるのがワインボトルです。

検出された毒物は、グラスの中とこぼれた液体からのみ確認され、ボトルの中からは検出されなかったという点に注目が集まります。

麗子は「注射針でガラス瓶に毒を注ぐなんて不可能」と考えますが、影山はボトルキャップに空いた小さな空気穴の存在に気づきます。

以下はその仕組みのイメージ図です。

| ボトルの構造 | 用途 |

| 金属キャップ | 密閉性の維持 |

| 空気穴(1mm以下) | ワインの熟成時の換気用 |

| コルク栓 | 保存中の風味保護 |

この小さな空気穴に、極細の注射針を差し込めば、外から中に液体を注入することが可能。

つまり、キャップや栓を開けずに中のワインを自然に見せかけたまま、内容物を改変できる仕掛けだったのです。

小さな違和感が導いた真相の糸口

影山は、カードとワインという“祝福の演出”を通して、家族が辰夫に仕掛けた心理的な落とし穴を読み解きます。

グラスには自然な量のワインが注がれ、現場には「楽しい時間を過ごしていた」ように偽装された空気が漂っていました。

しかし、影山が注目したのは「演出された平穏さ」でした。

・本がないのに読書家

・ワインボトルの位置がやや不自然

・家族の証言が“揃いすぎている”

- なぜワインは毒が混入されているのに、瓶からは検出されなかったのか?

- なぜ家族全員が、辰夫の様子を「元気がなかった」と語ったのか?

- なぜ少年が“火の玉”を見たと証言したのか?

こうした小さな矛盾を次々と拾い集めて構成する論理のパズルこそ、影山推理の真骨頂です。

そしてこのカードとワインの二重構造こそが、真相を暴くカギとなったのです。

逆さまの本と少年の目撃証言が暴いた矛盾

『謎解きはディナーのあとで』第2話の核心に迫る伏線のひとつが、「逆さまに差し込まれた本」と「火の玉を見た」という少年の証言です。

一見、どちらも事件とは直接関係がなさそうに思える細部ですが、影山はそこに決定的な矛盾とほころびを見出します。

このセクションでは、なぜそのような些細な違和感が真相に迫るカギとなったのか、そしてどう推理が構築されていったのかを紐解いていきます。

視聴者を納得させる論理展開の妙を味わってください。

几帳面な人物がするはずのない行動

まず着目すべきは、本棚に逆さまに差し込まれていた本の存在です。

若林辰夫は読書家であり、几帳面な性格だったことが劇中でも強調されています。

そんな人物が、わざわざ本を上下逆に戻すという行動を取るとは考えにくく、影山はこの点に大きな疑念を抱きます。

実際、この逆さまの本には「おめでとう」のメッセージカードが挟まれていたことが後に判明します。

ここで重要なのは、「カードを隠すために本を本棚に戻したのが犯人」であるという点です。

急いでいたために、本の上下を確認せずに戻したという自然な推理が成り立ちます。

つまり、逆さの本=犯人が最後に触れた証拠だったのです。

「几帳面な日常の中に、不自然な乱れがある。そこにこそ“作為”が隠れているのです。」──影山

この本棚の違和感ひとつから、影山は証拠隠滅の痕跡を見出し、事件の構図を読み解いていきます。

少年の目撃談「火の玉」は誰の光だったのか?

次に重要な証言が、事件当夜、近所の少年が見たという「火の玉」の存在です。

停電中だった夜、若林家の部屋の窓に赤く光る何かが見えたと少年は語ります。

これを超常現象のように処理しそうになる麗子に対して、影山は冷静に切り返します。

実はその「火の玉」の正体は、若林家の次男・修二が使っていたジッポーライターの炎だったのです。

修二は停電中に部屋に入って懐中電灯やライターで明かりをつけていたことが明らかになり、少年の証言はその証拠と一致します。

ここで注目したいポイントを以下にまとめます。

| 目撃証言 | 少年が見た「火の玉」 |

| 実際の出来事 | 修二が使ったライターの炎 |

| 状況 | 停電中、部屋にいた証拠 |

これにより、「事件当夜に部屋にいたのは誰か?」という最大の疑問に対して、修二=部屋に侵入していた人物という構図が明確になりました。

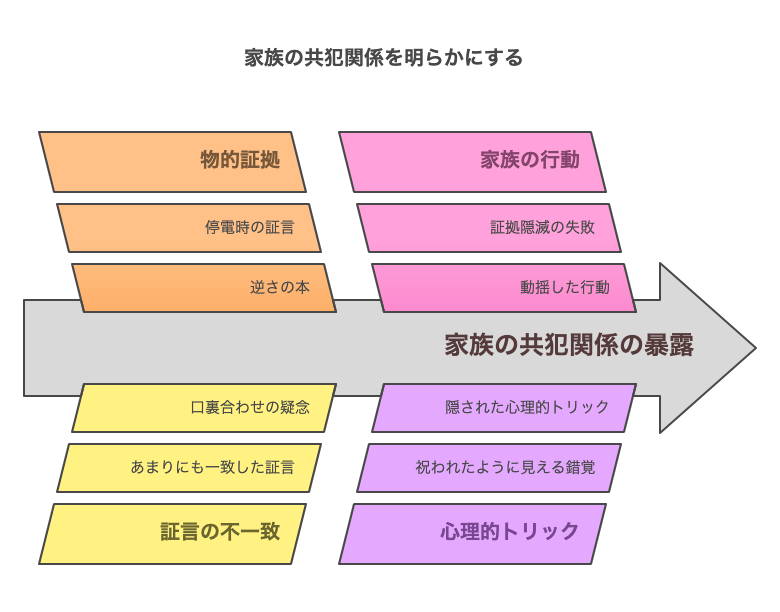

積み重なる矛盾が示した「家族の共犯関係」

影山はこれらの違和感や証言を、ひとつひとつ丁寧に組み立てていきます。

・逆さの本 → 犯人が証拠を隠そうとした行動

・火の玉の証言 → 停電時に誰かが部屋にいた物的証拠

・一致しすぎた家族の証言 → 口裏合わせの疑念

それぞれの要素は単独では決定打にならないものの、影山のロジックによりひとつの大きな構図へと統合されていきます。

- 部屋にいたのは家族の誰かである

- 証拠隠滅に失敗したのは動揺の表れである

- 家族全員が「辰夫は元気がなかった」と言った証言が一致しすぎている

その裏には、「辰夫が誰かに祝われたように錯覚していた」状況が演出されていたという心理的トリックが隠れていたのです。

このように、逆さまの本と少年の目撃証言というわずかな違和感が、事件全体を覆す真実の糸口となり、影山はそのロジックで真相を浮き彫りにしていったのです。

この記事のまとめ

- 第2話ではワインとカードを用いた巧妙な演出が鍵

- 逆さの本と少年の証言が事件の構図を浮かび上がらせた

- 影山の観察力と論理力が光る名推理エピソード

コメント