『薬屋のひとりごと』2期は、単なる推理やラブコメ要素を超えた「社会派ドラマ」として話題を集めています。

後宮を舞台に、複雑な権力構造と外交問題がリアルに描かれ、視聴者の心を掴んで離しません。

本記事では、『薬屋のひとりごと』2期の社会派ドラマとしての魅力に迫り、後宮内の政治闘争や勢力争いを徹底解説します。

玉葉妃の妊娠による力関係の変化や、楼蘭妃の登場がもたらした旧勢力の復活など、権力の綱引きの裏側にも注目。

さらに、外交交渉を巡る駆け引きや、猫猫と壬氏がどのように後宮社会をサバイブしていくかも詳しく紹介。

アニメファンはもちろん、社会派ドラマ好きにも刺さる『薬屋のひとりごと』2期の魅力を、余すところなくお届けします!

この記事を読むとわかること

- 『薬屋のひとりごと』2期が社会派ドラマと呼ばれる理由

- 後宮内で繰り広げられる権力争いと外交問題の裏側

- 猫猫と壬氏の立場から見る後宮サバイバル術!

『薬屋のひとりごと』2期が社会派ドラマと呼ばれる理由とは?

『薬屋のひとりごと』2期は、単なるミステリーやラブコメ作品にとどまらず、深い社会性を持つドラマとして高い評価を得ています。

後宮という特殊な世界を舞台にしながら、そこに生きる人々の権力争いや外交問題をリアルに描き、物語に深い厚みを与えました。

この記事では、なぜ『薬屋のひとりごと』2期が「社会派ドラマ」と呼ばれるに至ったのか、その背景と理由を徹底的に解説していきます。

玉葉妃の妊娠、楼蘭妃の登場、外国特使との交渉劇など、後宮内外で巻き起こる事件を通して、現代にも通じる社会の縮図を描き出した本作。

キャラクターたちの人間模様や派閥争いの裏に潜むリアリティを、徹底的に紐解いていきましょう。

まず、『薬屋のひとりごと』第2期では、後宮内部で起こる事件が単なる娯楽要素ではなく、社会的背景を色濃く反映している点が特徴です。

例えば玉葉妃の妊娠は、個人の幸福だけでなく、後宮内の勢力図全体を揺るがす重大な出来事として描かれました。

彼女の懐妊によって、他の妃たちとの微妙な力関係や、新たな陰謀が動き出します。

このように、妃たちの行動がすべて政治的意図とリンクしている点が、本作の社会派ドラマたる所以です。

また、後宮だけでなく、国家間の外交問題にも焦点が当てられました。

異国の特使たちが無理難題を押し付け、それに対応するために猫猫や壬氏たちが奔走する様子は、外交交渉のリアリズムを鮮やかに描き出しています。

架空の後宮を舞台にしながらも、そこに描かれる権力構造や駆け引きは、現代社会の組織構造や人間関係にも通じる普遍性を持っています。

さらに本作では、後宮内のサバイバル術が生々しく描写されていました。

毒見役として再び後宮に戻った猫猫は、毒盛り事件や陰謀に巻き込まれながらも、持ち前の観察眼と知恵で次々と問題を解決していきます。

このような描写は、華やかに見える後宮の裏側に潜む過酷な現実を鋭く浮き彫りにしています。

総じて、『薬屋のひとりごと』2期は、

- 権力構造をリアルに描写

- 外交交渉を通じた社会問題への切り込み

- 女性たちのサバイバル術の描写

といった要素を通して、単なるエンターテイメント作品ではなく現代にも通じる社会派ドラマへと昇華しました。

このように、『薬屋のひとりごと』2期が高く評価される理由は、派手な演出や設定だけでなく、リアルな社会構造を的確に捉えた脚本と、繊細なキャラクター描写にあると言えるでしょう。

後宮ミステリーでありながら、ここまで社会派の視点を持つ作品は稀であり、『薬屋のひとりごと』2期はその希少な成功例といえます。

後宮内の政治闘争をリアルに描写

『薬屋のひとりごと』2期では、華やかな後宮の裏に潜むリアルな政治闘争が緻密に描かれています。

一見すると華やかな妃たちの生活も、実は権力争いと生存競争が渦巻く、非常にシビアな世界です。

この記事では、後宮内でどのような政治的駆け引きが行われていたのか、猫猫の視点から徹底的に紐解きます。

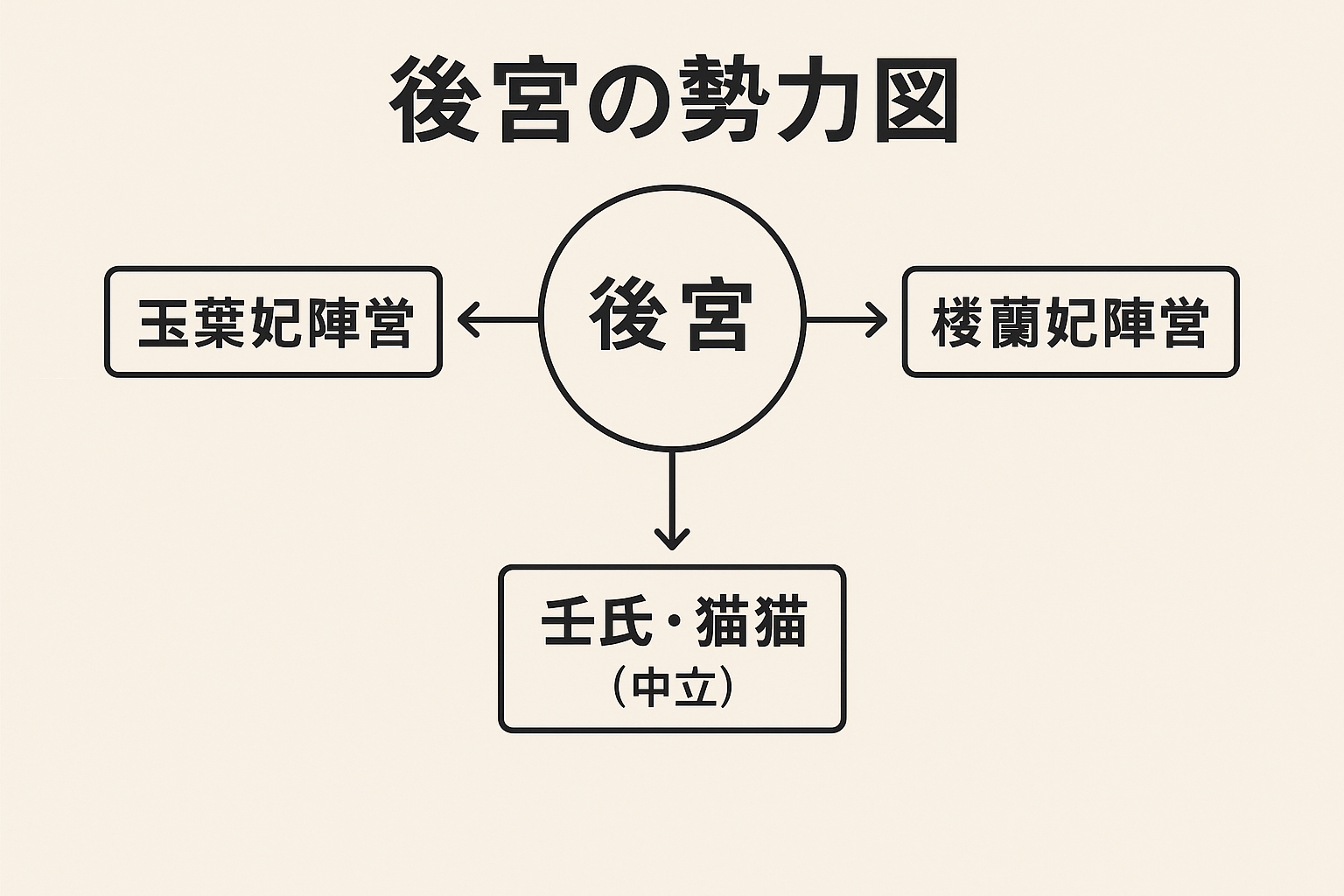

楼蘭妃の登場によって変化する勢力図、玉葉妃の妊娠に伴う立場の変化、妃たちの裏で動く情報戦。

これら後宮内のリアルな政治闘争の描写が、『薬屋のひとりごと』2期を単なる宮廷ファンタジーから社会派ドラマへと昇華させたのです。

まず、後宮という世界は単なる愛憎劇ではなく、国政に影響を与える政治的な舞台であることが、本作では強調されています。

玉葉妃の妊娠という一大ニュースは、単なるプライベートな喜びではなく、帝位継承を巡る大きな政治的意味を持ちました。

この一件により、玉葉妃派と楼蘭妃派の対立が表面化し、後宮内の権力バランスが大きく変化していきます。

また、後宮に入った楼蘭妃の存在は、先帝時代の古い勢力の復活を意味していました。

彼女は表向きは柔和で控えめな態度を取りながら、裏では巧みに自身の派閥を築き上げていきます。

この駆け引きは、現実の政界における勢力争いと同様のリアリティを持ち、視聴者に緊張感をもたらしました。

特筆すべきは、これらの政治闘争が決して大仰ではなく、

- 噂の流布

- 小さな贈り物

- さりげない態度や言葉遣い

といった、細やかな行動を通じて静かに進行していく点です。

このような丁寧な描写によって、後宮社会のリアリティがぐっと高まりました。

さらに、猫猫という存在が、後宮内の駆け引きを冷静に観察し分析する視点となり、視聴者にとって非常に分かりやすいナビゲーターとなっています。

彼女が見抜く陰謀や策略は、単なる推理ゲームではなく、生存のための知恵と戦略なのです。

このように、『薬屋のひとりごと』2期は後宮内の政治闘争をリアルに、かつ緻密に描写しました。

単なる恋愛や事件解決を超え、後宮という閉鎖社会に潜む人間関係の複雑さと、権力を巡る微細な駆け引きの妙を鮮やかに描き出したのです。

政治とは、表立った戦いではなく、静かで見えにくい駆け引きの連続である。『薬屋のひとりごと』2期は、この本質を見事に描き切った。

玉葉妃の妊娠と権力バランスの変化

『薬屋のひとりごと』2期では、玉葉妃の妊娠が後宮内の権力構造に大きな影響を与えた重要なエピソードとして描かれました。

一見、後宮の中での個人的な出来事に思えますが、実はそれが勢力図の再編成や新たな対立の火種を生み出す結果に繋がったのです。

この記事では、玉葉妃の妊娠がどのように後宮全体に波及し、権力バランスを変化させたのかを詳細に解説します。

また、彼女を巡る妃たちの心理戦や、猫猫たち周囲の侍女の動きについても掘り下げ、後宮社会の本質に迫ります。

華やかな後宮の陰に潜む、熾烈なサバイバルゲームの真実を紐解いていきましょう。

まず、後宮では帝の子を産むことが、妃たちにとって絶対的な権力獲得手段です。

このため、玉葉妃の妊娠は単なる吉報にとどまらず、後宮のパワーバランスを一変させる事件となりました。

玉葉妃が懐妊したことによって、

- 彼女を支持する派閥の影響力が強まる

- 対立勢力が焦りと不安を募らせる

- 表面上は祝福しつつも、水面下で新たな陰謀が動き出す

という現象が同時多発的に起こります。

特に、玉葉妃自身が派手に動くことなく、忠実な侍女たちが自主的に立ち回る描写は、後宮社会における組織力と忠誠心の重要性を如実に示していました。

これは、単なる個人の力ではなく、組織による支えこそが生存に直結するという、リアルな社会構造を映し出しています。

一方で、玉葉妃の妊娠に対する他妃たちの反応は複雑です。

表面上は祝賀ムードを装いながらも、嫉妬・焦り・陰謀といった負の感情が交錯し、後宮内には微妙な緊張感が漂い始めます。

この心理戦こそが、本作の深い魅力を生み出している要素の一つです。

さらに、玉葉妃の妊娠を巡って発生した陰謀事件を、猫猫が冷静に解き明かしていく展開は、単なるミステリーを超えた社会構造の縮図を浮き彫りにしました。

玉葉妃を取り巻く環境の変化は、後宮内だけでなく、国政にも微妙な影響を及ぼしていることが示唆されます。

これにより、視聴者は後宮という舞台を、単なる女性たちの争いの場としてではなく、国家運営にも直結する権力の縮図として捉えることができるのです。

後宮とは、華やかな衣装や宮廷ロマンスだけではない。そこには、国家を左右する静かな戦争が常に存在している。

後宮の権力構造を読み解く:妃と官僚の思惑

『薬屋のひとりごと』2期では、単に妃たち同士の争いだけでなく、官僚たちの思惑も交錯する、複雑な権力構造がリアルに描かれました。

後宮は単なる華やかな空間ではなく、国家権力とも密接にリンクした「もう一つの政界」だったのです。

この記事では、妃たちと官僚たちがそれぞれどのような思惑を持って動いていたのかを解説しながら、後宮権力構造の裏側に迫ります。

誰がどの勢力に属し、何を目指して動いていたのか――物語の背景を理解することで、『薬屋のひとりごと』2期の魅力がさらに深まります。

冷静な観察者である猫猫の視点を通して、後宮という閉鎖社会の真の姿を読み解きましょう。

まず、後宮内の妃たちは個人の感情だけで動いているわけではありません。

彼女たちはそれぞれに、

- 自らの地位を守るため

- 血筋を残すため

- 実家の権威を高めるため

といった明確な政治的目標を持って行動していました。

特に、玉葉妃や楼蘭妃は、自らの地位だけでなく、実家の繁栄と政権内での勢力確保という重大な使命を担っており、行動の一つ一つに深い意味が込められています。

一方で、後宮に直接関わるわけではない官僚たちも、後宮の動向に敏感に反応しています。

例えば、壬氏や高順といった人物は、表向きには中立を装いながら、自らの立場を強化するために後宮の情報を利用しようとしています。

このように、後宮内の力関係は、

- 妃たちの派閥

- 実家の後ろ盾

- 官僚組織の思惑

が複雑に絡み合うことで成り立っていたのです。

特に注目すべきは、楼蘭妃の入内がもたらした影響です。

楼蘭妃の父親は先帝時代の重臣であり、彼女の存在は旧勢力復活の象徴とされました。

これにより、従来のバランスが崩れ、後宮内だけでなく国政にも微妙な緊張が走ります。

こうした権力構造を理解する上で重要なのが、猫猫の立場です。

彼女はどの派閥にも属さず、冷静な観察者として後宮内の動向を分析していきます。

猫猫の視点を通じて、視聴者は後宮内外の複雑な政治状況を、客観的かつリアルに把握することができるのです。

後宮の権力構造とは、単なる女たちの嫉妬や愛憎ではなく、

- 国家権力の一端

- 政治闘争の最前線

- 未来の政局を左右する布石

といった重厚なテーマを孕んでいたのだと、改めて認識させられます。

後宮を制する者は、国家を制す――『薬屋のひとりごと』2期が描いたのは、まさにそんなリアルな権力闘争の縮図だった。

楼蘭妃の入内と旧権力勢力の再興

『薬屋のひとりごと』2期では、新たなキャラクターである楼蘭妃の登場が、後宮内外の勢力バランスを大きく揺るがす重要な転換点となりました。

一見、後宮の華やかな新星のように映る楼蘭妃ですが、その背後には深い政治的意図が隠されていました。

この記事では、楼蘭妃の入内がもたらした後宮の権力構造への影響、そして旧権力勢力の再興という大きな動きについて詳しく解説します。

表面的な愛憎劇だけでは読み取れない、後宮という社会の奥深い構造に迫っていきましょう。

楼蘭妃の存在は、単なる新キャラクター追加以上の、物語全体の流れを左右する鍵だったのです。

まず、楼蘭妃は先帝時代から続く有力な家系の娘であり、彼女の後ろ盾には旧勢力の存在がありました。

そのため、彼女の入内は単なる偶然や個人的な事情ではなく、旧権力勢力の復活を狙った戦略的な動きだったと考えられます。

楼蘭妃の入内によって、後宮内の既存のバランスが崩れ、特に玉葉妃を中心とする新勢力にとって大きな脅威となりました。

この影響は、

- 後宮内での派閥再編成

- 官僚組織への圧力増加

- 国家全体の政局不安定化

といった形で、じわじわと広がっていきます。

楼蘭妃自身は、表向きには控えめで従順な態度を取り続けますが、その裏では確実に自らの影響力を拡大していきます。

この表裏一体の立ち回りは、後宮における生存戦略の典型例ともいえます。

また、楼蘭妃の入内は、単なる後宮内部の問題にとどまらず、国政全体に影響を及ぼしかねない重要な意味を持っていました。

旧権力勢力が再び力を取り戻すことで、政権内のパワーバランスも変わる可能性があったからです。

この背景を踏まえると、楼蘭妃の存在は単なるラブロマンス要素ではなく、リアルな政局の縮図だったことがわかります。

さらに、玉葉妃陣営も黙ってはいませんでした。

彼女たちは、楼蘭妃に対抗するために、より一層の結束と慎重な立ち回りを求められることになります。

この緊張感が、物語全体に一層の重厚感と緊迫感を与えていました。

新たな妃の登場は、新たな秩序の始まりを意味する――楼蘭妃の入内は、後宮だけでなく国家全体に変革をもたらす起爆剤だった。

壬氏と猫猫の立場が示す、後宮内の派閥図

『薬屋のひとりごと』2期では、壬氏と猫猫という2人のキャラクターが、後宮内の複雑な派閥構造を理解する鍵として描かれています。

彼らの立場や行動は、単なる個人の物語ではなく、後宮内の力関係全体を浮き彫りにするものです。

この記事では、壬氏と猫猫がどのように後宮内の派閥争いを観察し、時に関与しながらも、独自の立場を築いていったのかを詳しく解説します。

彼らの視点を通して、後宮がいかにして複雑な勢力図を形成しているのかを読み解きましょう。

冷静かつ柔軟な生き方を選んだ2人の立場は、まさにサバイバル社会での生き抜き方の縮図とも言えます。

まず、壬氏は帝に極めて近い血筋でありながら、あえて「高官の従者」という表向き控えめな立場に甘んじています。

これは、

- 表向きの派閥争いを避ける

- 裏で状況をコントロールする

- 柔軟に立ち回る余地を残す

といった高度な政治的判断に基づくものです。

彼の立ち回りは、力を誇示するのではなく、状況を見極めたうえで最適解を導き出す、非常に知的で冷静なものでした。

一方、猫猫は単なる毒見役という低い立場にありながら、卓越した観察眼と医術の知識によって後宮内外から一目置かれる存在となっていきます。

彼女はどの派閥にも属さず、独立独歩の立場を貫きながら、時には後宮の微妙な均衡を保つ役割すら果たしていました。

壬氏と猫猫、両者の立場を俯瞰すると、後宮の派閥構造が浮かび上がってきます。

派閥図を整理すると、

| 派閥 | 代表人物 | 特徴 |

| 新権力派 | 玉葉妃 | 現帝を支える新勢力 |

| 旧権力派 | 楼蘭妃 | 先帝時代の復権を狙う |

| 中立・調整派 | 壬氏・猫猫 | 独自の立場でバランスを取る |

このように、後宮内では明確な派閥争いがありながらも、壬氏や猫猫のような存在がそのバランスを微妙に支えているのです。

また、壬氏と猫猫の関係性は、後宮内における信頼と共闘の象徴でもあります。

彼らは、派閥に縛られず、自らの信念と知恵でサバイブしていく姿勢を貫いています。

結果として、壬氏と猫猫の行動は、後宮社会における柔軟性と独立心の重要性を象徴していると言えるでしょう。

力を持つ者だけが生き残るわけではない。状況を見極め、柔軟に立ち回れる者こそが、閉鎖社会では生き抜くのだ。

外交問題にも踏み込む社会派描写

『薬屋のひとりごと』2期では、後宮内部の権力闘争だけにとどまらず、国家レベルの外交問題にまで物語が踏み込んでいます。

これにより、作品は単なる宮廷ミステリーやラブストーリーを超えた、よりリアルで重厚な社会派ドラマとしての側面を強く打ち出しました。

この記事では、異国の特使団との外交交渉を中心に、『薬屋のひとりごと』2期が描き出した外交問題のリアリティと、それが後宮社会に与えた影響について解説します。

文化の違い、政治的駆け引き、そして国家存続をかけた知略の応酬。

後宮という閉鎖空間を越え、国家全体を巻き込むスケールへと広がった物語を、じっくり紐解いていきましょう。

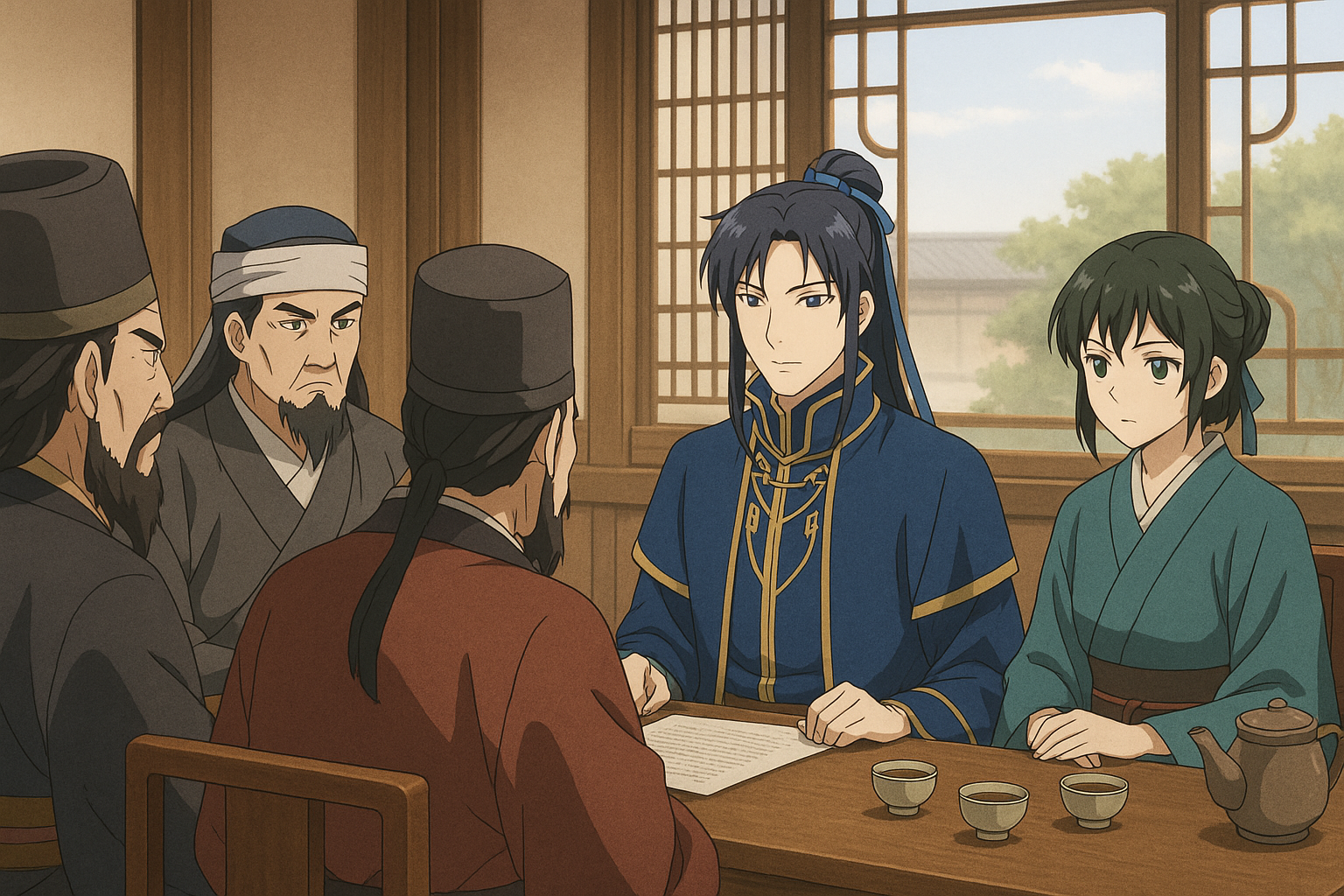

2期では、異国の特使団の来訪が物語の大きな軸のひとつとなりました。

彼らは表向きは華やかな贈り物を携えて訪れますが、実際にはさまざまな外交上の圧力や要求を秘めています。

特に問題となったのが、「月の精」を見せろという無理難題です。

これは単なる好奇心や文化交流ではなく、

- 相手国の対応力を試す

- 外交上の主導権を握る

- 国内外に対して権威を誇示する

といった政治的意図が強く込められていました。

このような背景を理解すると、外交問題のシビアさがより鮮明に浮かび上がってきます。

国家間の交渉とは、単なる言葉のやり取りではなく、文化・誇り・利害が複雑に絡み合う、極めて高度な駆け引きの場であることがよくわかります。

この無理難題に対して、壬氏と猫猫が中心となって対応していく様子は、非常に見応えがありました。

彼らは、

- 過去の伝承や史料を調査

- 現実的な演出を考案

- 特使たちのプライドを満たしつつ、国家の威信を守る

という高度な交渉術を駆使して、危機を乗り越えていきます。

この過程で描かれたのは、「真実を語ること」よりも「相手を満足させるための演出」を求められる外交のリアルな一面でした。

ただの正義感だけでは通用しない世界――それが、国家間交渉の現実なのです。

また、外交問題に直面することで、後宮内部の派閥争いも微妙に影響を受けました。

外交交渉の成功・失敗は、帝の評価だけでなく、後宮における妃たちの立場にも直結していたためです。

この構図を理解することで、後宮とは決して内輪だけの世界ではなく、外部世界とも密接にリンクした国家権力の縮図だったことが明らかになります。

外交とは、真実を語る場ではない。国家の威信と利益を守るために、最善の演出を行う場である――『薬屋のひとりごと』2期はその本質を見事に描き切った。

『薬屋のひとりごと』2期に見るリアルな後宮社会とは

『薬屋のひとりごと』2期では、後宮という一見華やかな世界の裏に隠された、過酷で現実的な社会構造がリアルに描かれました。

本記事では、後宮内で生きる女性たちの立場やサバイバル術、身分制度の厳しさ、そして現代にも通じる社会の縮図としての後宮について詳しく解説します。

物語を通して、単なる宮廷ロマンスやミステリーではない、深い社会性を持つ後宮社会を読み解いていきましょう。

華やかな衣装と美しい宮殿に隠された、生存競争の厳しさに迫ります。

猫猫の視点から見える後宮のリアルを、一緒に紐解いていきましょう。

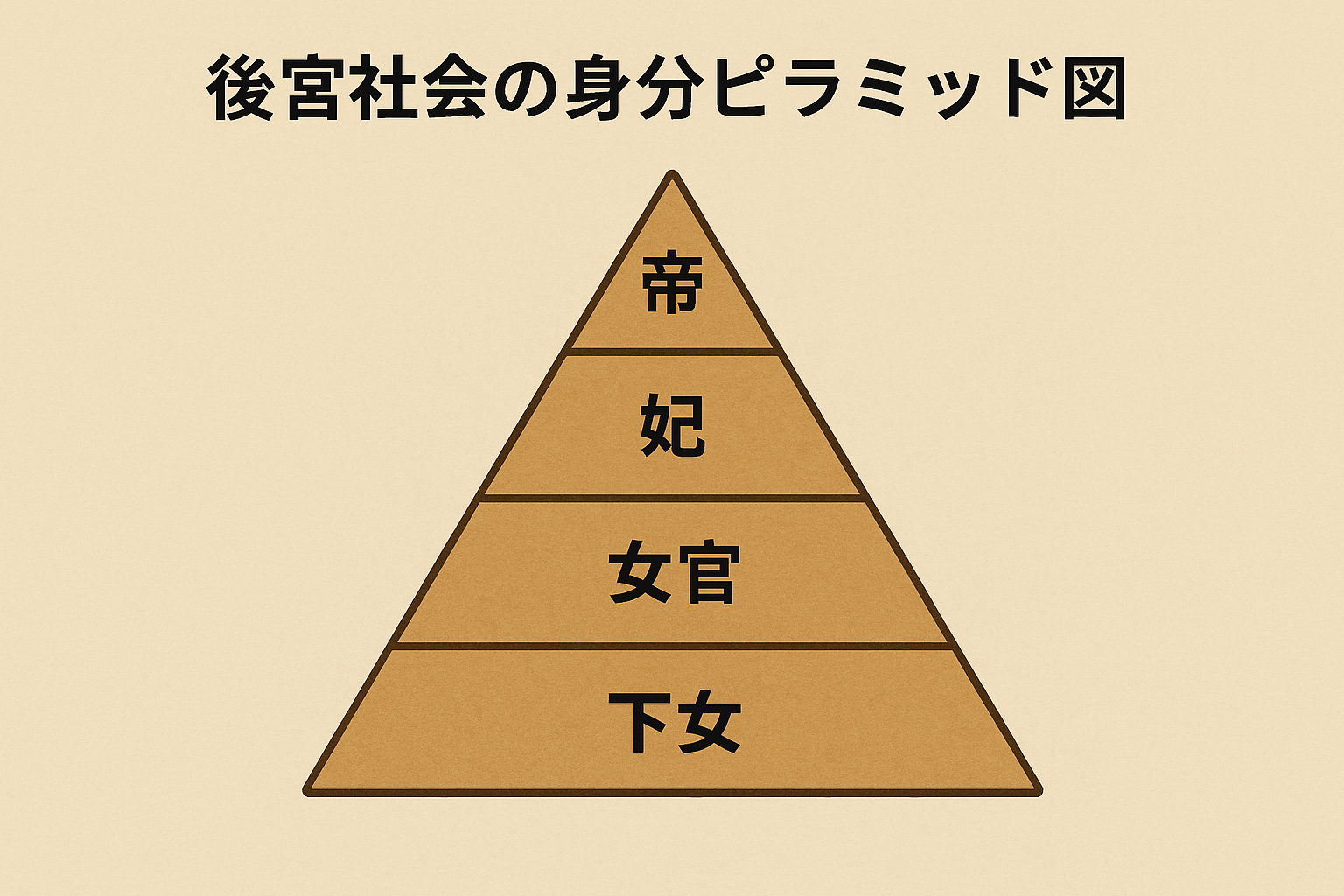

まず、後宮という場所は自由とは無縁の世界であり、そこに生きる女性たちは厳しい身分制度に縛られていました。

高位の妃であっても、帝の寵愛を失えば立場は急速に低下し、場合によっては命さえ脅かされます。

一方で、下級の女官や下女たちは、

- 重労働と規律に耐え

- 小さなミスで即座に罰せられる恐怖に晒され

- 将来への希望を持つことすら困難

という過酷な環境に置かれていました。

猫猫が見つめる世界には、華やかな宴や恋愛劇の裏で、数多くの涙と努力が存在していたのです。

特に印象的だったのは、後宮内で「年季明け」を迎えるために懸命に働く女官たちの姿です。

彼女たちにとって、年季明けとは自由を得るための唯一の道であり、そのために時には嘘・策略・犠牲すら辞さない状況が描かれていました。

また、猫猫自身も毒見役という身分ながら、後宮という厳しい世界の中で生き抜くため、

- 観察力

- 医術の知識

- 冷静な判断力

を駆使してサバイブしています。

後宮のリアルを象徴するのは、

| 身分差 | 高位の妃と下級女官の間に明確な壁がある |

| 生存競争 | 地位維持のために策略と協力を使い分ける |

| 自由の欠如 | 誰もが自由を求めながら、逃れられない枷に苦しむ |

このように描かれた後宮は、単なるファンタジー空間ではなく、現代社会にも通じる階層社会の縮図だったのです。

『薬屋のひとりごと』2期は、美しく装飾された世界の裏にあるリアルなサバイバルを描くことで、作品に一層の深みと説得力を与えました。

後宮とは、自由なき社会の象徴である。そこに生きる者たちの知恵と努力こそが、真のドラマを生み出していた。

この記事のまとめ

- 『薬屋のひとりごと』2期は社会派ドラマとして高評価

- 後宮内の権力争いと外交問題をリアルに描写

- 玉葉妃の妊娠と楼蘭妃の登場が勢力図を変化

- 壬氏と猫猫の独自視点が後宮派閥を浮き彫りに

- 異国特使団との外交交渉が国家存続を左右

- 後宮は自由なき社会、身分差と生存競争が過酷

- 猫猫の知恵と観察眼が後宮をサバイブ

- 現代社会にも通じる人間関係と組織構造を反映

コメント