『薬屋のひとりごと 第2期』は、単なるミステリーファンタジーにとどまらず、

後宮という舞台で繰り広げられる権力争いや階級社会のリアルを描いた“社会派ドラマ”としても注目を集めています。

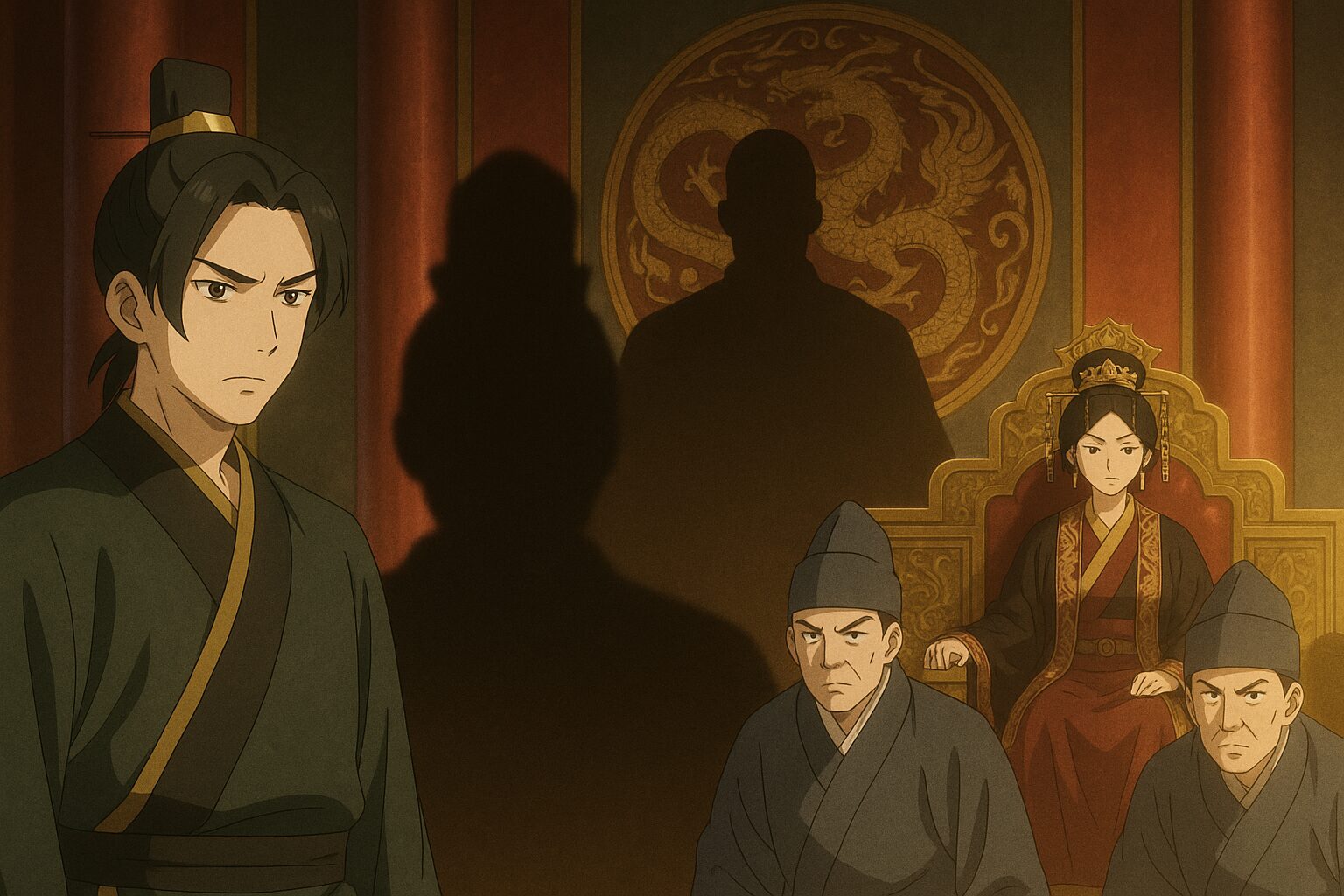

猫猫が解決する事件の背後には、皇帝や妃、宦官たちの思惑が複雑に絡み合い、視聴者に鋭い社会的メッセージを突きつけます。

この記事では、なぜ本作が“社会派”と評価されるのか、その理由を徹底解説。

また、後宮に見る女性たちの立場や、現代にも通じる階級の問題についても深掘りしていきます。

この記事を読むとわかること

- 『薬屋のひとりごと』第2期が“社会派ドラマ”と評される理由

- 後宮の階級構造と女性たちの複雑な立場

- 物語を支える史実的な背景と政治のリアル

『薬屋のひとりごと』第2期はなぜ“社会派ドラマ”と呼ばれるのか

『薬屋のひとりごと』第2期では、後宮という閉ざされた空間で繰り広げられる権力闘争や階級制度、女性たちの複雑な立場が描かれています。

これらの要素が、単なるミステリーやファンタジーの枠を超え、社会派ドラマとしての側面を強調しています。

猫猫の視点を通じて、後宮の裏に潜む真実や人間模様が浮き彫りになり、視聴者に深い洞察を与えます。

このセクションでは、なぜ本作が“社会派”と評価されるのか、その理由を探っていきます。

後宮に見る“階級構造”と女性たちの立場

『薬屋のひとりごと』第2期では、後宮という限られた空間の中に、現代社会にも通じる階級構造が緻密に描かれています。

登場する妃たちはそれぞれに身分や家柄によって明確に分けられた階級を持ち、それが後宮内での権力や発言力、さらには生活そのものを左右します。

たとえば、梨花妃は貴族出身であり、他の妃たちよりも明らかな優位性を持っています。

使用人の扱いや言葉遣いひとつにも、身分差別の構造が見て取れるのです。

“妃”であっても自由ではない

一見華やかな立場にある妃たちも、その実態は政治的な駒として動かされる存在にすぎません。

皇帝に寵愛されるかどうか、あるいは男子を産めるかどうかが、彼女たちの命運を左右します。

衣装や住まいの豪華さとは裏腹に、彼女たちの自由や尊厳は著しく制限されており、その姿は現代のジェンダー問題にも通じるものがあります。

猫猫が象徴する“知識はあっても無力な存在”

主人公の猫猫は、卓越した薬学知識を持ちつつも、平民出身であるがゆえに軽んじられる存在として描かれます。

その才能や功績がどれほど明らかになっても、制度や身分制度の壁は容易に越えられません。

猫猫の視点は、後宮という閉鎖社会の中で、いかにして個人の価値が身分によって制限されるかを浮き彫りにし、観る者に問いかけてきます。

事件の背後にある政治と権力闘争

『薬屋のひとりごと』第2期では、猫猫が解決する数々の事件が単なるミステリーでは終わらない点に注目すべきです。

それらの多くには、妃同士の対立や、後継問題、さらには後宮の権力闘争といった背景が隠されています。

つまり事件は、後宮内での力関係のゆらぎを象徴的に描く装置なのです。

この構造を読み解くことで、作品の見え方は大きく変わります。

妃たちの“生存戦略”としての陰謀

例えばある妃の流産事件は、一見すれば事故に見えますが、実は後継争いの策略だった可能性が示唆されます。

このような展開は、妃たちが自らの地位を守るために何を犠牲にしているかを浮き彫りにします。

強い者だけが生き残る後宮では、同情や人間味はしばしば無力であり、策謀こそが生き残る鍵となるのです。

制度の裏で動く“見えない支配者”たち

表面上は皇帝が支配者に見えますが、実際には皇太后や宦官、官僚たちが複雑に絡み合う利害構造を形成しています。

壬氏のような特殊な立場の人物が、“表”と“裏”を繋ぐ存在として物語に深みを与えており、視聴者に“誰が本当の支配者か”という問いを投げかけます。

このような構造は、現代社会の政治や企業組織にも通じるものがあり、リアリティのある社会批評としても機能しているのです。

“フィクション”と“史実”が融合する世界観

『薬屋のひとりごと』第2期は、架空の物語でありながら、中国王朝の後宮文化をベースとした史実的な描写が随所に散りばめられています。

これにより、作品全体に“作り物”ではない説得力と、まるで歴史ドラマを観ているかのような没入感が生まれています。

後宮の制度や階級、宦官の役割、そして薬学の知識など、現実の中国・唐代〜明代を参考にした設定は、物語に一層の深みを与えています。

唐代中国をモデルにした制度と構造

作中で描かれる妃たちの階級制度や、官僚の役割、宦官による情報操作といった設定は、中国の王朝制度と極めて似通っています。

こうしたリアルな背景が、作品に登場する人間模様や葛藤に歴史的な説得力を持たせています。

特に、妃たちが男子を産むことで立場を得る構造は、実在した後宮制度と一致しており、現代的な観点から見るとジェンダー構造の再考にもつながります。

細部まで再現された“文化のリアリズム”

作品に登場する食事、衣装、薬草の使い方などは、当時の文化や東洋医学に基づいた描写が多く、フィクションでありながらも文化考証が丁寧です。

たとえば毒見や調薬の場面、格式ある言葉遣い、書簡による連絡手段など、細部の演出が後宮という舞台のリアリティを支えています。

このような文化的再現性は、物語の説得力を高めると同時に、視聴者の歴史的興味を喚起する効果も持っています。

この記事のまとめ

- 『薬屋のひとりごと』第2期は社会派ドラマとしての深みがある

- 後宮の階級と女性の立場がリアルに描かれている

- 事件の背景に政治と権力構造が潜む

- 唐代中国を思わせる制度や文化の再現が作品の説得力を高める

- 猫猫の視点が現代社会の縮図としての後宮を映し出している

コメント