『薬屋のひとりごと 第2期』では、主人公・猫猫(マオマオ)の“孤独”と“希望”が繊細に描かれ、彼女の内面に新たな光が差し込む瞬間が数多く登場します。

特に、壬氏との関係性の変化や後宮での人間関係が、猫猫の心にどのような影響を与えるのかが注目ポイントです。

無関心に見える態度の裏にある深い感情や、視線の動き、間の取り方など、言葉にされない“感情”が物語全体に深みをもたらしています。

本記事では、『薬屋のひとりごと 第2期』における猫猫の心の揺らぎと成長に焦点を当て、彼女が抱える“孤独”の背景と、そこから芽生える“希望”を丁寧に読み解いていきます。

感情描写の余韻や心の変化を通して、彼女が「ただの薬師」から「心を持つひとりの女性」へと変化していく過程に迫ります。

この記事を読むとわかること

- 猫猫が抱える“孤独”の背景とその理由

- 第2期で芽生えた“希望”と感情の変化

- 繊細な感情描写が生む視聴者への余韻

猫猫が抱える“孤独”の正体とは?

『薬屋のひとりごと 第2期』では、猫猫の孤独という感情が物語全体の重要な軸となっています。

一見冷静沈着で合理的な彼女の性格の裏には、誰にも理解されないまま育ってきた“孤独”が色濃く存在しています。

彼女が他人との距離を取る理由、それは単なる性格や癖ではなく、環境や経験によって形成された防衛本能ともいえるものです。

本セクションでは、猫猫が抱えてきた孤独の源泉と、それが彼女の行動や性格にどのような影響を与えてきたかを探ります。

彼女の過去に潜む感情を読み解くことで、視聴者が見逃しがちな物語の“深層”が見えてくるでしょう。

幼少期に形成された孤独感

猫猫は、妓女たちが暮らす花街という特殊な環境で育ちました。

母性や同世代とのふれあいが乏しい中で育った彼女は、「誰にも心を許さない」ことが当たり前の生活を送ってきたのです。

この経験は、他者との情緒的なつながりに壁を作る要因となりました。

父・羅漢との関係も常に一線を画しており、情愛に飢える暇もないほど孤立した精神状態が育まれていきます。

猫猫が人の気持ちを軽視しているように見えるのは、こうした背景があるからこそなのです。

宦官の館という閉鎖空間での疎外

後宮という世界は、美しさ・権力・嫉妬・策略が入り乱れる複雑な場所です。

その中で“医術の才”を認められた猫猫は、ある意味で異質な存在でした。

周囲からは距離を置かれ、出自や立場の違いから不当な評価や蔑視を受けることも少なくありません。

孤立感が深まる出来事が続いたことで、猫猫はさらに他人との接触を避けるようになっていきます。

しかし一方で、この環境こそが彼女の観察眼と冷静さを育てたとも言えます。

孤独を原動力としながらも、それを前向きに昇華する姿勢が猫猫の強さの本質なのです。

第2期で描かれる猫猫の変化と希望の芽

『薬屋のひとりごと 第2期』では、猫猫の感情に微細な変化が訪れ始めます。

彼女の中にある“他人に関心を持たない”という信条が、少しずつ揺らぎ始める場面が増えていきます。

その変化は決して派手ではありませんが、視線の動き、言葉の抑揚、仕草のひとつひとつに現れています。

特に壬氏との関係性が、猫猫の心の扉を徐々に開かせる鍵となっています。

ここでは、“孤独”を抱えてきた猫猫に“希望”という感情が芽生える過程を丁寧に読み解いていきます。

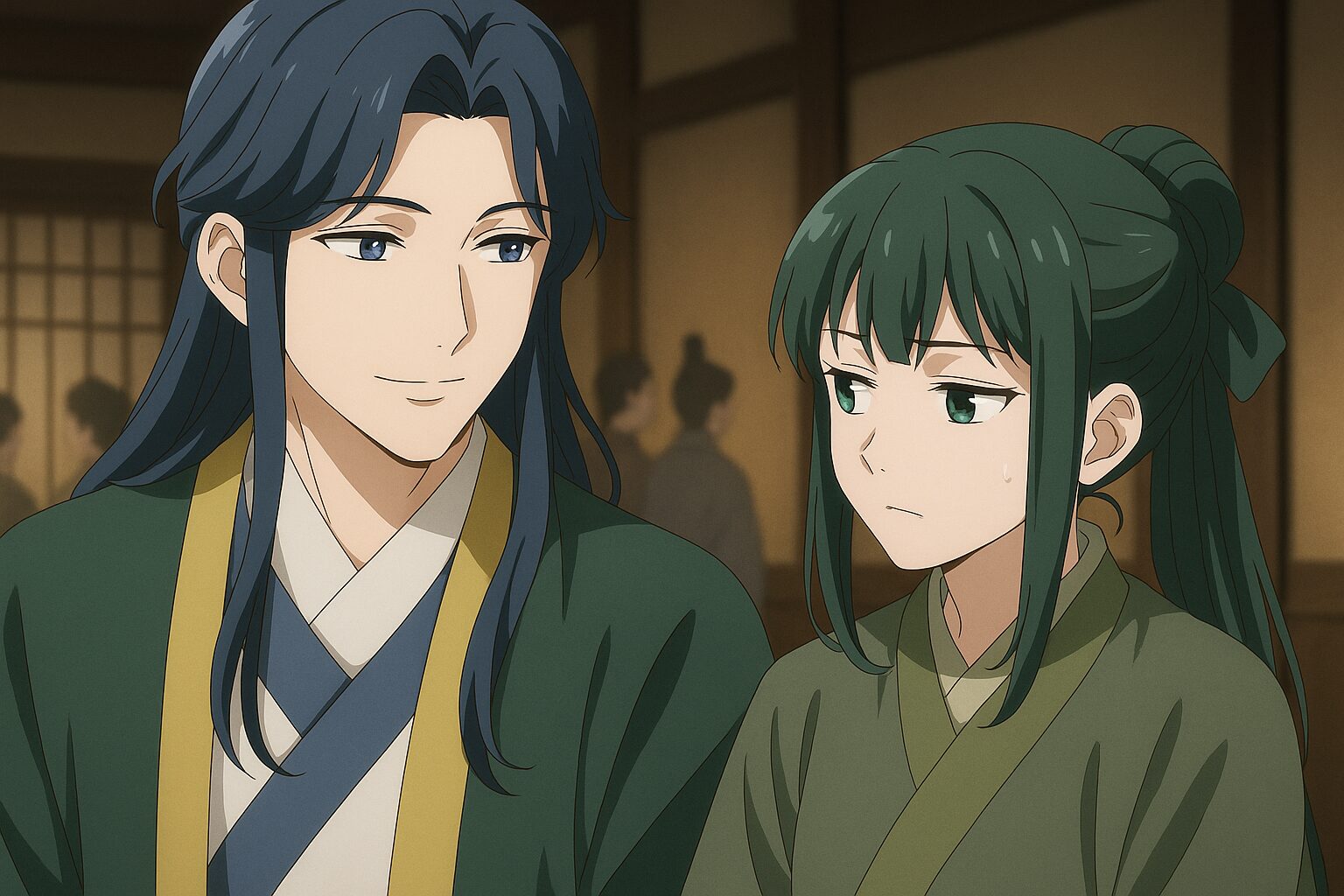

壬氏との関係性がもたらす心の揺れ

猫猫は当初、壬氏を「面倒くさい美形」と称して距離を取っていました。

しかし事件のたびに共に行動する中で、彼の誠実さや猫猫への理解の深さが、彼女の心を揺さぶるようになります。

壬氏は猫猫の過去に対して踏み込むことを恐れず、彼女の孤独にそっと寄り添うような存在として描かれます。

これにより、猫猫の中で初めて「信頼」という感情が芽生えるのです。

信頼=心の開示という構図が、第2期で描かれる猫猫の成長の核となっています。

「興味」から始まる未来への扉

猫猫にとって最も強い感情の一つが“好奇心”です。

薬や人体など、物事に対する強い関心を持つ彼女が、第2期では「人」にも興味を持ち始めるようになります。

壬氏だけでなく、玉葉妃や梨花妃、さらには宦官たちとの関係の中で、自分の感情を受け入れ、他者との交流を試みる姿勢が見え始めます。

これはまさに、孤独から希望への転換点です。

心を閉ざしていた猫猫が、「知りたい」「関わりたい」と思うようになる過程には、強い共感を呼ぶものがあります。

静かながらも確かな感情の変化が、視聴者に深い印象を残すポイントとなっているのです。

猫猫の感情描写が視聴者に与える余韻

『薬屋のひとりごと 第2期』では、猫猫の感情がセリフよりも視線の動きや仕草の“間”によって描かれています。

無表情に見える表情の裏には、複雑で強い感情が込められており、それが視聴者に強い印象を残します。

このような非言語的な描写によって、物語の余韻はより深く、リアルな感覚で伝わるのです。

ここでは、猫猫の沈黙がなぜこれほどまでに視聴者の心に響くのか、その理由を考察します。

心理描写の妙と演出技法が交差する、作品の奥行きを探ります。

視線や間から読み取る“心の叫び”

猫猫は感情をあまり表に出さず、言葉も必要最小限しか発しません。

しかし、壬氏の言葉に目をそらす瞬間や、心配されたときの微妙な戸惑いなど、彼女の内面を表す“瞬間”が随所にちりばめられています。

視聴者はその一瞬の動きから猫猫の“本当の気持ち”を読み取ることができ、それが深い共感と余韻を生むのです。

この描写手法は、単なる視覚表現ではなく心理的リアリズムを強く意識した演出であるといえます。

言葉が少ないからこそ、感情が“伝わる”——そんな稀有な表現力が、この作品の魅力の一つです。

無関心に見える態度の裏にあるもの

猫猫の態度は一見、無関心で冷たく見えます。

しかし、実際には彼女は周囲の人々をよく観察しており、内心では多くの感情を抱えていることが読み取れます。

その感情を表に出さないのは、“見せない”のではなく“見せられない”からであり、それが彼女なりの防衛本能なのです。

こうした演出は、視聴者に猫猫の感情を“想像させる”余白を与え、作品全体の深みを一層強めています。

沈黙の中に語られるメッセージ——それは派手な演出よりも雄弁に、視聴者の心に静かに沁み込んでいくのです。

この記事のまとめ

この記事のまとめ

- 猫猫は幼少期の環境から深い孤独を抱えて生きてきた

- 第2期では他者との関係性により感情の変化が生まれる

- 壬氏との信頼関係が“希望”を育てる大きな要因となる

- 感情を言葉で語らず仕草や“間”で伝える演出が魅力

- 無関心に見える態度の裏にある繊細な心情が描かれている

コメント