『薬屋のひとりごと2期』の演出がすごいと話題!

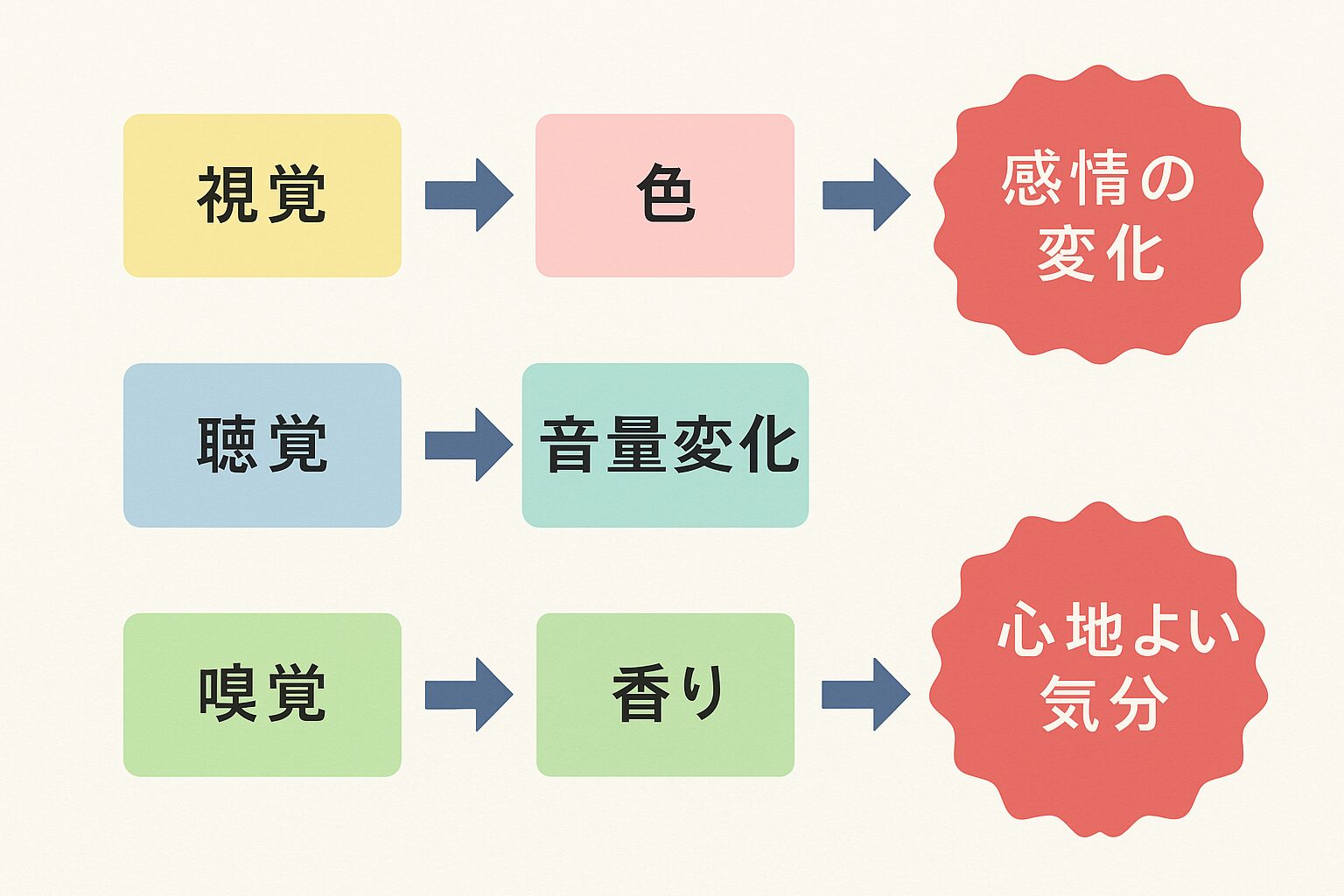

匂いや音、色彩といった五感を刺激する演出が、視聴者に新しい体験を提供しています。

本記事では、2期で特に注目されている匂い・音・色の使い方と、それが視聴者の感情や物語理解にどう影響するかを徹底解説。

アニメならではの表現技法と、原作との違いを明らかにしながら、「なぜこんなに没入できるのか?」を丁寧に掘り下げます。

原作ファンもアニメ派も納得の、見逃せない演出の魅力に迫ります!

この記事を読むとわかること

- 『薬屋のひとりごと2期』の演出の魅力と工夫

- 匂い・音・色で表現された五感演出の具体例

- 原作とアニメの違いと補完された演出の意図

薬屋のひとりごと2期で際立つ「匂い・音・色」の演出効果

『薬屋のひとりごと』第2期では、視覚や聴覚を通じて五感に訴える演出が際立っています。

特に、匂いや音、色彩の表現が物語の没入感を高め、視聴者に新たな体験を提供しています。

本セクションでは、これらの演出がどのように作品の魅力を引き立てているのかを具体的に解説します。

また、原作との違いや、アニメならではの表現技法についても触れていきます。

視聴者の感想や評価を交えながら、演出の効果とその意図を探ります。

匂いの演出:視覚で感じる香り

アニメでは、匂いを視覚的に表現するために、色彩やエフェクトが巧みに使用されています。

例えば、薬草の香りや料理の匂いが、柔らかな色合いや揺らめくエフェクトで描かれ、視聴者に香りを想起させます。

これにより、物語の世界観に深く引き込まれる感覚が生まれています。

音の演出:環境音と音楽の融合

音の演出では、環境音や効果音が物語の雰囲気を高める役割を果たしています。

例えば、静寂の中での足音や風の音が緊張感を生み、場面の緊迫感を増幅させます。

また、音楽と効果音のバランスが絶妙で、視聴者の感情を巧みに誘導しています。

色彩の演出:感情を映す色の使い方

色彩の使い方も、キャラクターの感情や場面の雰囲気を表現する重要な要素です。

例えば、悲しい場面では青や灰色が多用され、喜びの場面では明るい色が使われることで、視聴者の感情移入を促します。

このような色彩の工夫が、物語の深みを増しています。

原作との違いはどこに?アニメだからできた“補完”と“省略”

『薬屋のひとりごと2期』では、原作に忠実でありながらも、アニメ独自の工夫によって物語の理解と没入感が高められています。

特に注目すべきは、「心理描写の省略」と「映像美による補完」のバランスです。

文章ではなく映像で伝える手法は、キャラクターの感情や空気感をより直感的に表現し、視聴者の想像力を刺激します。

ここでは、アニメならではの“省略と補完”の妙について具体例を交えながら深掘りします。

原作ファンも納得のアプローチを読み解き、アニメの新しい価値に迫ります。

心理描写を省略し、映像で表現

原作では、主人公・猫猫の思考や洞察が詳細に描かれていましたが、アニメではその多くが省略されています。

しかしそれは欠落ではなく、表情や間、視線の動きなどを通して、映像で心理描写を補完する手法へと進化しています。

例えば、猫猫が真実に気づく瞬間の“無言”や“目の動き”は、内面のひらめきを静かに伝える効果的な演出です。

モノローグを削り、動きで見せる

ナレーションやモノローグを最小限に抑えることで、説明に頼らず視覚で語る構成になっています。

例えば、壬氏が猫猫に感情を抱く様子は、台詞ではなく「目線」「距離感」「仕草」で描かれており、視聴者に読み取らせる構造が徹底されています。

これにより、見る側が“感じ取る”という能動的な鑑賞体験を得ることができます。

原作の世界観を補完する映像演出

省略された内面描写を補うように、アニメでは光の使い方、背景の動き、音楽の挿入タイミングなどが計算されています。

例えば、緊張感のある場面では背景がぼやけ、猫猫の表情が強調されることで、心理状態を視覚で追えるように設計されています。

このように、アニメだからこそできる表現で、物語の奥行きが拡張されています。

視聴者の感覚を刺激する“五感アニメ”の真髄とは

『薬屋のひとりごと2期』は、従来のアニメとは一線を画す“体験型アニメ”として注目を集めています。

視聴者の五感、特に視覚・聴覚に訴えることで、物語への没入感を一段と高めています。

匂いは視覚で、音は空気感で、色は感情で表現され、ただの映像鑑賞を超えた“体験”を実現しているのです。

このセクションでは、五感を活用した演出がいかに作品の世界観を深め、視聴者の感情に訴えているのかを具体的に解説します。

アニメの新たな可能性を体感する、その真髄に迫ります。

匂い・音・色が連携する演出設計

たとえば毒の場面では、紫色の霧や陰影、低く響く効果音が組み合わされ、見る者に「危険な匂い」を感じさせます。

これにより、言葉に頼らずとも、視聴者は本能的に場面の不穏さを察知します。

演出は一つの感覚だけでなく、複数の感覚を同時に刺激することで、没入感を何層にも重ねているのです。

アニメならではの“体感的”演出

アニメは“映像で語るメディア”ですが、本作ではさらにその枠を超え、「感じさせる演出」を徹底しています。

たとえば、猫猫が香りをかぎ分ける瞬間、空気の流れや衣の動きが繊細に描写され、その“空間”をリアルに再現します。

視聴者はあたかもその場にいるかのような感覚を覚え、物語に引き込まれるのです。

没入感を支える感覚演出の意義

このような五感への訴求は、視聴者の“理解”ではなく“体感”に重点を置いた演出手法です。

説明ではなく実感として物語を届けることで、より強く記憶に残り、感情を揺さぶります。

これこそが『薬屋のひとりごと2期』が“ただのアニメ”を超えて評価される理由のひとつなのです。

まとめ:アニメだからこそ味わえる感覚体験

『薬屋のひとりごと2期』は、視覚と聴覚を駆使して五感に訴える演出で、アニメならではの価値を示しました。

匂い・音・色の表現が、原作では味わえない体感型の没入感を生み出し、作品全体の魅力を飛躍的に高めています。

省略と補完のバランス、動きによる感情表現、空気感まで描く繊細な演出が、視聴者の感覚に深く訴えかけます。

原作ファンも納得の“映像で感じる”物語体験こそ、この作品の真骨頂と言えるでしょう。

今後のアニメ表現にも影響を与えるであろう、感覚演出の革新例としても注目すべき一作です。

コメント