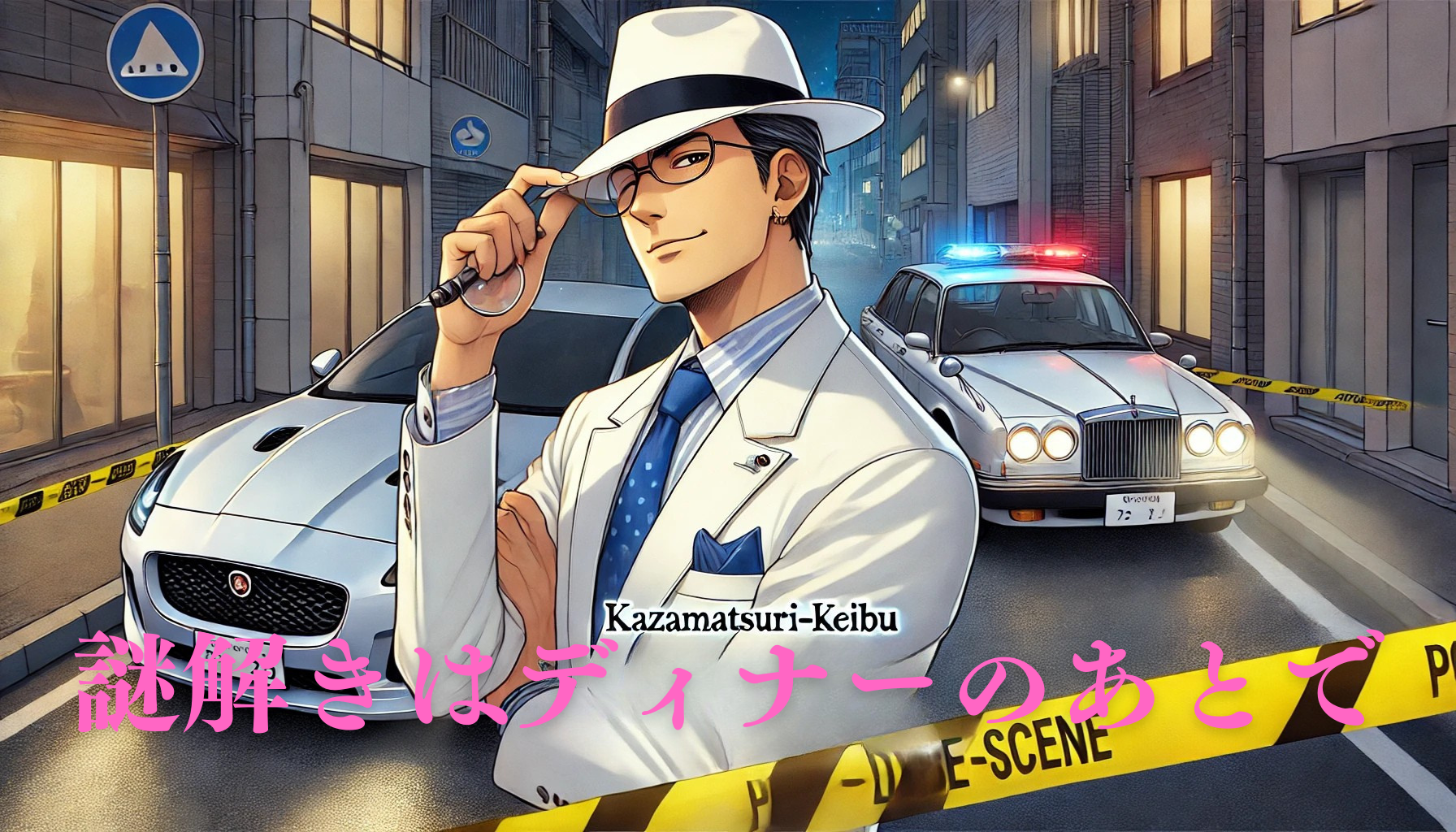

『謎解きはディナーのあとで』に登場する風祭警部。

その“迷推理”ぶりが、視聴者から意外な人気を集めています。

推理ドラマなのに外しまくる上司――そんな風祭警部のキャラが、なぜ愛されているのでしょうか?

本記事では、風祭警部の迷推理の傾向やユニークな行動パターンをまとめつつ、宝生麗子や影山とのやり取りから見える“真の魅力”に迫ります。

コミカルなのに邪魔にならない絶妙なポジション、そして“真面目にふざける”彼の存在が物語にどう作用しているのかを解説します。

読み終わる頃には、あなたも風祭警部をちょっと好きになっているかもしれません。

この記事を読むとわかること

- 風祭警部の迷推理の特徴とお決まりのパターン

- 宝生麗子や影山との掛け合いが生む笑いの構図

- なぜ“外す推理”が魅力になるのか、その理由

風祭警部の迷推理とは?笑いと混乱の現場実況

『謎解きはディナーのあとで』の名物キャラクター、風祭警部。

彼の最大の魅力といえば、やはり“ズレた名推理”の数々でしょう。

事件の核心には決して迫れないのに、なぜか目が離せない。

風祭警部の存在が、推理ドラマの緊張感を良い意味で裏切り、物語にコミカルなバランスをもたらしています。

このセクションでは、彼の迷推理がどのように視聴者を惹きつけているのかを解説します。

定番すぎるお約束!ズレた名推理のパターン

風祭警部の推理には、毎回と言ってもよいほど“お約束”の流れがあります。

事件現場で「うーむ、犯人は分かったぞ」と自信満々に語り出す姿は、視聴者にとってすでに名物。

しかし、その推理の多くは見当違い。

ありきたりな証拠を大発見のように扱い、まったく関係のない人物を犯人に仕立て上げるなど、毎回予想の斜め上をいきます。

その“ズレ”こそが、視聴者にクスッと笑える瞬間を与えるのです。

的外れでも愛される理由

風祭警部の迷推理は、ただのギャグとして終わらせることもできますが、それ以上の価値があります。

彼の“ズレ”は、物語のテンポを変えるスイッチ。

本格的なトリックの中で重くなりがちな空気を、彼の登場で一気に和ませてくれるのです。

視聴者に息抜きの瞬間を与える、いわば「癒し系迷推理」とも言えます。

また、視聴者は「どうせ間違えるだろう」と構えて見ているため、逆に正しい推理をしていたときの意外性も抜群です。

迷推理が作品に与える役割

推理を外しまくる警部が、なぜここまでシリーズのキーパーソンとなっているのか。

その答えは、彼の“逆をいく推理”にあります。

風祭警部が提示する的外れな説を否定することで、主人公たちは真相に迫る。

つまり、彼の存在そのものが物語のナビゲーターとなっているのです。

的外れでも意味がある。むしろ外れてこそ意味がある――それが風祭警部というキャラクターの真骨頂です。

部下の推理をまるっと自分のものに!風祭流「タダ乗り」術

『謎解きはディナーのあとで』の風祭警部には、迷推理だけでなく、もう一つの“お約束”があります。

それが、部下や他人の推理を自分の手柄にしてしまうという“タダ乗り”行動です。

部下の宝生麗子や容疑者が的確な推理を述べた直後に、さも自分が気づいたように話をすり替えるその姿は、毎度ツッコミ必至。

しかし、この“タダ乗り”こそが風祭警部の真骨頂であり、ユニークな魅力を際立たせています。

なぜ「タダ乗り」が笑いを生むのか?

普通なら不快に感じそうな「横取り」行動。

それにも関わらず、風祭警部の“タダ乗り”はなぜか嫌われない。

その理由の一つは、彼がまったく悪気なく、しかも自信満々に披露するからです。

「うむ、それは私も考えていたところだ」などと得意げに語る姿は、むしろ小物感すら漂い、愛嬌を感じさせます。

結果として、麗子や影山の鋭いツッコミが入ることで、視聴者には笑いのリズムが生まれるのです。

麗子との関係が際立つ“ズレた上司”像

風祭警部の“タダ乗り”には、麗子との力関係がよく表れています。

推理力も洞察力も、明らかに麗子の方が上。

それでも上司としての体裁を守るために、推理を奪おうとする姿は、社会人あるあるでもあります。

部下の功績を上司が奪うという構図は、視聴者の共感と同時に皮肉を感じさせつつ、風祭警部が憎めない存在として映る理由にもなっています。

“タダ乗り”で物語が動く

興味深いのは、この“タダ乗り”がただのギャグではない点です。

風祭警部の的外れな推理とは異なり、タダ乗りによって本筋の推理が読者に届けられる構造になっています。

つまり、彼のセリフを通じて視聴者は“正しい推理”を再確認することができるのです。

この構造が、物語にテンポと理解の両方をもたらしており、単なる迷キャラを超えた価値を風祭警部に与えています。

風祭警部のユニークすぎる行動集

風祭警部の魅力は、迷推理だけにとどまりません。

彼が登場するだけで、どんなシリアスな現場も一気にコミカルな空気に変わってしまう――それほどインパクトの強い存在感を放っています。

今回はその中でも特に注目すべき、思わずツッコミたくなる風祭警部のユニークすぎる行動パターンを紹介します。

「これ、本当に警察官なの?」と疑いたくなるような彼の“自由すぎる行動”を知ることで、キャラの奥深さがさらに見えてきます。

白スーツ&ジャガー!ド派手な登場がクセになる

まず視覚的に強烈なのが、風祭警部のファッションセンスです。

真っ白なスーツに身を包み、シルバーメタリックのジャガーで登場する姿は、もはや事件現場というよりパレードの主役。

周囲が真剣な捜査をしている中、1人だけ舞台が違うような出で立ちで現れるため、毎回その場の空気がガラリと変わります。

しかも車のメーカーは自社製ではないという謎のこだわりまであり、まさに成金キャラの完成形。

麗子から冷ややかな目で見られても、全く意に介さないそのポジティブさが笑いを誘います。

セクハラ寸前?でもなぜか憎めない

風祭警部のもう一つの“クセ強”ポイントが、部下である宝生麗子へのアプローチ。

食事に誘ったり、ドライブに連れ出そうとしたりと、現代であればセクハラ認定されそうな言動を連発します。

それでも不思議と嫌われないのは、彼の態度に悪意が感じられないから。

どこか勘違いしているだけの「天然ボケ」であり、むしろ麗子の冷たい対応とのギャップで笑いを生む構図が成立しています。

視聴者がツッコミたくなる存在

風祭警部の行動の数々は、どれも常識から外れているのに、なぜか魅力的。

彼の存在は、いわば“突っ込み待ちのボケキャラ”であり、ドラマや原作における絶妙なアクセントとなっています。

登場人物の反応はもちろん、視聴者も思わず「いや、それはないだろ」とツッコミたくなるような場面が続出。

このインタラクティブな笑いの構造が、風祭警部の唯一無二の魅力となっています。

風祭警部と宝生麗子の名コンビぶり

『謎解きはディナーのあとで』の中でも、特に印象に残るコンビといえば、風祭警部と宝生麗子の二人です。

上司と部下という立場でありながら、どこか噛み合わない関係性が絶妙な笑いを生み出しています。

ここでは、麗子とのやり取りを通じて見える、風祭警部の人間味とそのキャラクター性を深掘りしていきます。

冷静で理知的な麗子と、天然ボケな風祭警部の対比が、作品にとっての重要なコメディ要素となっているのです。

“お嬢様扱い”と“勘違い”が生むコント的やり取り

風祭警部は、麗子のことを単なる「美人で育ちの良さそうな部下」と思い込んでいます。

実際には麗子は超大財閥「宝生グループ」の令嬢ですが、それを知る由もなく、毎回“お嬢様扱い”での接し方が空回り。

そして麗子のリアクションは、無表情や冷淡なツッコミ。

この温度差のある会話が、まるで漫才のようにテンポよく繰り広げられ、視聴者に笑いを届けています。

名コンビといわれる理由

麗子と風祭警部の掛け合いが視聴者に愛される理由は、その絶妙な役割分担にあります。

麗子がツッコミ役として、風祭警部のズレた言動に理論的に切り返すことで、物語に緊張感とユーモアが同時に生まれるのです。

ただ笑えるだけでなく、視聴者の気持ちを代弁するような麗子の反応が、風祭警部の存在感をより一層引き立てています。

“上司と部下”以上のドラマ性

単なる上下関係を超えた、二人の関係性には人間的なドラマが垣間見えます。

麗子は風祭警部を完全に見下しているわけではなく、むしろ彼の頑張りや純粋さには一定の敬意を持って接しているようにも見える場面があります。

逆に風祭警部は、麗子の有能さには気づかないまでも、何かと頼りにしているフシがあり、そこに絶妙な信頼関係が感じられるのです。

その微妙な距離感が、リアリティとコメディを両立させ、名コンビと称される理由の一つとなっています。

事件解決のカギは風祭警部の“逆をいく”推理!

風祭警部の推理は的外れ――それはもはや定番。

しかし、実はその「的外れ」が物語の核心に迫るためのヒントになるという、逆説的な魅力を持っているのです。

一見トンチンカンな推理が、実は読者や視聴者に「逆方向からの視点」を提供し、結果として真相に近づく道しるべになっているのです。

ここでは、風祭警部の“逆をいく推理”がどのように事件解決に役立っているのか、そのメカニズムを解説します。

風祭が言えば“逆が正解”の法則

風祭警部が「犯人はAだ!」と断言すれば、視聴者はほぼ自動的に「犯人はAではないな」と考える。

この“逆張りの信頼感”こそが、彼の推理が果たしている機能です。

間違っている前提で推理を見ることで、視聴者は反対方向の仮説に自然と意識を向けることになります。

そのため、風祭警部の推理はただ笑いを誘うだけでなく、読者の思考を補助する役割も果たしているのです。

主人公たちの正解を引き立てる“逆指標”

風祭警部の迷走推理は、宝生麗子や影山といった優秀なキャラクターの正確な判断力をより際立たせます。

つまり、間違った道を見せることで、正しい道が明確になるという“コントラスト効果”が生まれているのです。

風祭警部が「間違う役割」を担うことで、主人公たちはより輝く存在として描かれ、視聴者の納得感も高まります。

間違いの中にある正解のヒント

実は、風祭警部の推理にも少しだけ正解が混じっていることがあります。

話の筋としてはズレていても、偶然にも真実の一端に触れていたり、意外な視点を提供していたりするのです。

この微妙なリアリティが、ただの“ギャグ要員”ではなく、物語を動かすキャラクターとしての役割を成立させています。

風祭警部の推理が“外れているのに的を射ている”――この不思議な構造が作品全体の知的エンタメ性を高めているのです。

なぜ風祭警部はこんなにも愛されるのか?

推理は毎回ハズレ、行動もどこかズレている。

それなのに、風祭警部は『謎解きはディナーのあとで』シリーズで最も人気のあるキャラクターのひとりです。

なぜ視聴者は彼を嫌うどころか、“憎めない存在”として愛してしまうのでしょうか?

このセクションでは、風祭警部が視聴者の心をつかんで離さない理由を、キャラ設定や物語内の役割から分析していきます。

“真面目にふざける”キャラ設計の妙

風祭警部の最大の魅力は、ふざけているようで実は本人は真剣というキャラクター設定です。

推理も行動もズレていますが、決してギャグを狙っているわけではなく、あくまで真面目。

この真剣な“勘違い”が視聴者に笑いと親しみを同時に与えるのです。

ふざけているのではなく、真剣だからこそ面白い――これは、名作コメディに通じる法則でもあります。

影山との対比で生まれるキャラの深み

風祭警部のキャラクターは、影山という真逆の存在がいることでさらに際立ちます。

冷静沈着で論理的な影山に対し、感情的で勘違いが多い風祭。

この対比が、物語にリズムとバランスを生み出し、それぞれのキャラクターの魅力を引き立てます。

影山が“理性”なら、風祭は“感情”。この構図がシリーズをエンタメとして成立させているのです。

視聴者が共感できる“残念な人間味”

風祭警部のようなキャラクターは、私たちの周囲にもいそうな“ちょっとズレた上司”像に近い存在です。

自信満々に空回りしたり、場の空気を読めなかったり――そんな姿に、笑いながらもどこか共感してしまう。

完璧でないからこそ、視聴者は彼に親しみを感じ、物語の中で癒やしを得るのです。

人間味あふれるそのキャラ性こそが、風祭警部がこれほどまでに愛される最大の理由と言えるでしょう。

この記事のまとめ

- 風祭警部は“迷推理”で物語に笑いを添える存在

- 宝生麗子や影山との対比がキャラの魅力を際立たせる

- ズレた推理や行動にこそ、視聴者が共感する人間味がある

- 真面目にふざけるバランスが、唯一無二の魅力を生んでいる

- “外す”ことが、物語に必要なテンポと緩急を与えている

コメント