薬屋のひとりごと2期では、後宮を舞台にした緻密な心理戦が大きな見どころです。

密室で繰り広げられる情報戦と、人間関係の駆け引きが視聴者を惹きつけます。

猫猫と壬氏の関係性にも新たな展開があり、物語の緊張感がさらに増しています。

また、「薬」と「毒」が単なる道具ではなく、心理戦の象徴として描かれる点にも注目です。

この記事では、2期における心理描写と戦略的な駆け引きを徹底的に解説します。

この記事を読むとわかること

- 後宮という閉ざされた空間での情報戦の仕組み

- 猫猫と壬氏による心理戦の進化と見どころ

- 「薬」と「毒」による象徴的な駆け引きの意味

後宮という密室が舞台の情報戦とは何か?

『薬屋のひとりごと』第2期では、舞台となる後宮がただの生活空間ではなく、情報戦の主戦場として描かれています。

閉ざされた空間で交わされる言葉や視線のやり取りには、単なる会話以上の意図が込められています。

登場人物たちは限られた情報をどう扱うかで、自身の生存と立場を賭けた知略の勝負に挑んでいます。

この節では、後宮という構造がなぜ情報戦を助長するのか、そしてそこで展開される戦術の実態を深堀りします。

視聴者が見逃しがちな細部にこそ、本作の魅力が凝縮されているのです。

閉ざされた空間が生む疑心暗鬼と優位性の駆け引き

後宮とは、外部とほぼ断絶された密閉空間であり、その中で暮らす妃や女官たちは限られた情報しか得られません。

そのため、「誰が何を知っているか」ということが、相手に対する優位性や信頼性に直結します。

真実そのものよりも、情報をいつ知ったか・誰に伝えたかが権力を左右するのが後宮の現実です。

このような環境では、疑心暗鬼が常に張り巡らされ、人間関係がより緊張感を帯びていきます。

一言の言葉や沈黙さえも、相手の思惑を探る材料として利用されるため、常に探り合いの空気が流れています。

密告・噂・立場の操作──後宮ならではの情報戦術

後宮では、他者を出し抜くためにさまざまな情報操作が行われます。

たとえば、密告を使ってライバルを陥れる手段や、意図的に流される噂話などは代表的な戦術です。

また、身分制度の影に隠れて行われる“正当化された嘘”や“無言の圧力”も、後宮ならではの現象といえるでしょう。

情報が制限されているからこそ、その情報をどう伝えるか・歪めるかという戦略が重要になります。

まさに、情報の使い方ひとつで生存や地位が左右される世界が広がっているのです。

2期で描かれる心理戦の進化ポイント

『薬屋のひとりごと』第2期では、心理戦の描写が一段と深化し、キャラクターの成長や人間関係の緊張感が濃密に描かれています。

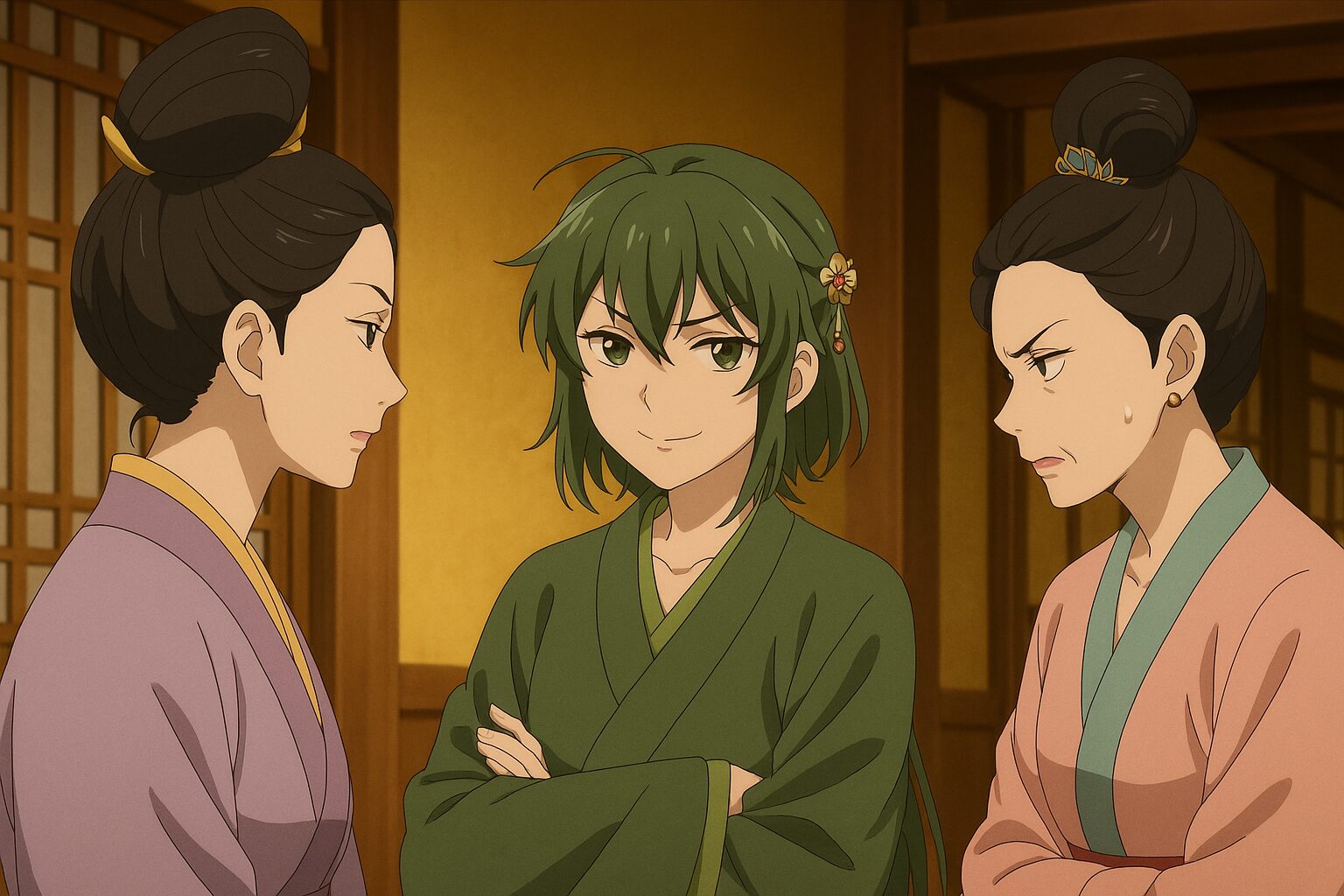

特に主人公・猫猫は、1期では観察者としての立場が強調されていましたが、2期では戦術家として自ら情報を操作する側に変化しています。

この変化は、単なるキャラクターの進化にとどまらず、物語全体の駆け引きの構図にも大きな影響を与えています。

また、壬氏の立場や行動にも新たな奥行きが加わり、視聴者は彼の真意を探りながら物語を読み解く必要があります。

以下では、猫猫と壬氏の心理戦がどのように進化し、どのような戦略が用いられているかを詳しく解説します。

猫猫(マオマオ)が情報を「使う側」に回る構図

が情報を「使う側」に回る構図.jpg)

これまでの猫猫は、観察と推理によって事件を解決する「受け身」の立場が強調されていました。

しかし2期では、彼女が得た情報を使って相手の反応を引き出したり、意図的に仕掛けたりする描写が多く見られます。

たとえば、壬氏の素性に関する噂を逆手に取り、敵意ある人物をあえて泳がせることで本音を引き出すなど、猫猫の立場が「使う側」へと変化しています。

また、自身の知識を全面には出さず、必要最低限の情報だけを出すことで、無関心を装いながらも状況をコントロールする冷静さが際立ちます。

このような冷静で計算された行動が、猫猫を単なる解決者ではなく、戦略的なプレイヤーとして描いています。

壬氏の表裏一体の行動心理に見る知略の深化

壬氏もまた、2期においては単なる美形宦官ではなく、心理戦の駆け引きに長けた策士として描かれています。

彼は猫猫を翻弄するために、あえて不完全な情報を与えたり、試すような態度を取ったりすることで、相手の出方を伺う巧妙な戦術をとっています。

例えば、感情を隠して笑顔を見せながら、猫猫にとって核心となる問いをぶつける場面などは、心理戦の象徴的シーンです。

また、壬氏は自らの「宦官」という立場を武器に、後宮の制度や権力構造を利用するなど、情報戦と権力の操作を両立させる行動が目立ちます。

猫猫と壬氏のやりとりは、まさに観察者と操作者の攻防であり、視聴者を惹きつけてやまない要素のひとつです。

キャラクターたちの心理的駆け引きの見どころ

『薬屋のひとりごと』第2期では、登場人物たちの心理的な駆け引きが一層複雑になり、それぞれの意図や思惑が交錯する展開が魅力となっています。

言葉の裏に隠された本音、無言の視線や行動の意味を読み解くことで、視聴者はより深く作品世界に没入できます。

このセクションでは、そうしたキャラクター同士の探り合いや、曖昧な関係性が生み出す緊張感の妙味について詳しく解説します。

観察と考察を繰り返すことで初めて見えてくる“心理の攻防”は、本作が“思考するエンタメ”たる所以でもあります。

視聴後に「なぜこのセリフを言ったのか?」と振り返る楽しさも、本作の大きな魅力のひとつです。

会話の裏にある「本音」と「探り合い」

日常的な会話の中にも、登場人物たちは常に計算された意図を込めています。

特に後宮の妃たちの会話では、一見穏やかな言葉の裏に、相手の立場や考えを探る「心理の針」が潜んでいることが多々あります。

猫猫はその“裏”を即座に読み取り、必要に応じて会話を逸らしたり、逆に核心に踏み込むなどして対応します。

このように、「何を言ったか」よりも「なぜそう言ったのか」を読み解く力が、キャラクターたちには求められています。

観る側にとっても、台詞の意味を何度も考察し直す面白さがあり、まさに知的な楽しみが詰まった展開です。

敵か味方か──曖昧な関係性が生むスリル

後宮の中では、登場人物たちの関係性は常に揺らいでいます。

表面上は友好的でも、その裏には競争や嫉妬、警戒心が渦巻いていることも少なくありません。

たとえば、猫猫に好意的に見える女官や妃が、実は裏で別の目的を持っているといった描写が、緊張感を生み出しています。

この「完全な味方も敵もいない」曖昧な人間関係が、後宮という舞台をよりリアルかつスリリングに見せているのです。

猫猫と壬氏の間にも、信頼と探り合いが混在する場面が多く、視聴者はその微妙な距離感に惹き込まれます。

「薬」と「毒」が象徴する心理戦のメタファー

『薬屋のひとりごと』における「薬」と「毒」は、単なる医療道具ではなく、物語全体における心理戦の象徴的な存在として描かれています。

薬は知識と治癒の象徴であり、毒は恐怖と支配の象徴として作用しています。

この2つは物理的な存在でありながら、同時に人間関係や言動における“心理的ツール”として重要な意味を持ちます。

このセクションでは、薬と毒が心理戦にどう活かされているかを考察し、その象徴性と物語上の役割について解説します。

猫猫の行動の裏にある心理戦略も、ここから浮かび上がる構図の一部です。

薬学知識がもたらす“情報優位性”

猫猫が持つ膨大な薬学知識は、彼女を後宮内で特異な存在へと押し上げます。

病の原因を的確に突き止めたり、毒を見抜いたりする力は、事件解決において不可欠です。

しかし、それだけではありません。

猫猫が“知っている”という事実自体が、周囲の人間にとってプレッシャーや抑止力となるのです。

この情報優位性をどう扱うか──どこまで伝え、誰に知らせるか──という判断が、猫猫の立ち位置を左右します。

毒というツールで動く心理と恐怖の支配構造

毒は、本作において恐怖と疑念の象徴です。

毒そのものの存在よりも、「毒を盛られるかもしれない」という恐れが、後宮における行動を制御しています。

猫猫はこの心理を理解し、実際に毒を使うのではなく、“毒の可能性”を匂わせることで相手を動かす戦術を取ることもあります。

つまり、毒は直接的な道具ではなく、沈黙の中に漂う“無言のメッセージ”として機能しているのです。

この構造を理解することで、作品の心理的な奥深さがより鮮明になります。

後宮 薬屋のひとりごと 2期 心理戦を総まとめ

『薬屋のひとりごと』第2期は、医療とミステリーだけでなく、心理戦と情報戦を描く作品として大きく進化しました。

閉ざされた後宮という特殊な環境が、キャラクターたちの知略や感情を浮き彫りにし、緊張感ある物語を生み出しています。

猫猫と壬氏の立場の変化、情報の操作、沈黙の意味など、細部にわたる描写は何度も見返したくなるほど精密です。

本作の面白さは、視聴者自身が“推理”しながら物語を体験できる点にあります。

まさに「思考型エンタメ」として、心理的にも知的にも楽しめる稀有な作品といえるでしょう。

2期で強化された後宮描写と心理描写の関係性

第2期では、後宮の閉鎖性や制度的制限が、登場人物の行動原理に強い影響を与える構図が明確に描かれていました。

それぞれのキャラクターが「限られた空間の中でどう生き抜くか」に焦点を当てて描かれており、舞台設定そのものが心理戦の根幹となっています。

このように環境がキャラの内面に与える影響を描く手法は、物語の深みを増すうえで非常に効果的です。

見るたびに発見がある「心理戦アニメ」としての魅力

2期は、視聴者の観察力と読解力を試す構造になっており、一度観ただけでは見落とす伏線や意図が数多く存在します。

セリフの抑揚や視線の動きといった些細な演出に、キャラクターの心情がにじみ出ているのです。

そのため、繰り返し視聴するごとに新しい発見があり、作品世界への没入感を高めてくれます。

“考える楽しさ”を味わいたい視聴者には、ぜひ注目してもらいたいポイントです。

コメント