『薬屋のひとりごと』は、東洋医学や漢方に興味を持つきっかけとなる作品として、幅広い読者に支持されています。

架空の中華風宮廷を舞台に、主人公・猫猫(マオマオ)が漢方の知識で事件を解決していく姿は、多くの人に東洋医学への興味を芽生えさせました。

しかし、登場する漢方や診察法は本当に現実と一致しているのでしょうか?

この記事では、『薬屋のひとりごと』に描かれる漢方や東洋医学の描写が、実際の医学とどれほどリンクしているのかを徹底的に検証します。

また、フィクションとしての演出や、作品が現代社会に与える影響についても考察します。

この記事を読むとわかること

- 『薬屋のひとりごと』の漢方描写の正確性

- 東洋医学に関する史実との違いと共通点

- 作品が現代に与えた東洋医学への影響

『薬屋のひとりごと』の漢方描写は本物か?専門家が語るリアルな評価

漢方の知識を駆使して事件を解決する猫猫(マオマオ)の活躍は、東洋医学の魅力を物語として巧みに伝えています。

登場する処方や診察法には、実際の漢方医学と一致する点が多く、読者に高いリアリティを感じさせる要素となっています。

では、『薬屋のひとりごと』に描かれる漢方はどこまで現実と重なるのでしょうか?

現役の漢方医や中医学研究者の見解をもとに、その描写の正確性を掘り下げます。

漢方を単なる演出ではなく「学べるフィクション」として捉える視点を提供します。

リアルな処方名と生薬の登場に驚き!

作中には「附子(ぶし)」「白朮(びゃくじゅつ)」「黄連(おうれん)」など、実在する漢方の生薬が多く登場します。

これらの生薬名やその効能は、漢方医学の古典に記された内容と一致しており、専門家からも「非常に正確」と高評価されています。

たとえば「附子の中毒症状」の描写は、現代の医師でも認める知識の応用であり、専門誌でも取り上げられるほどのリアリティを持っています。

診察法も史実ベースだが、演出あり

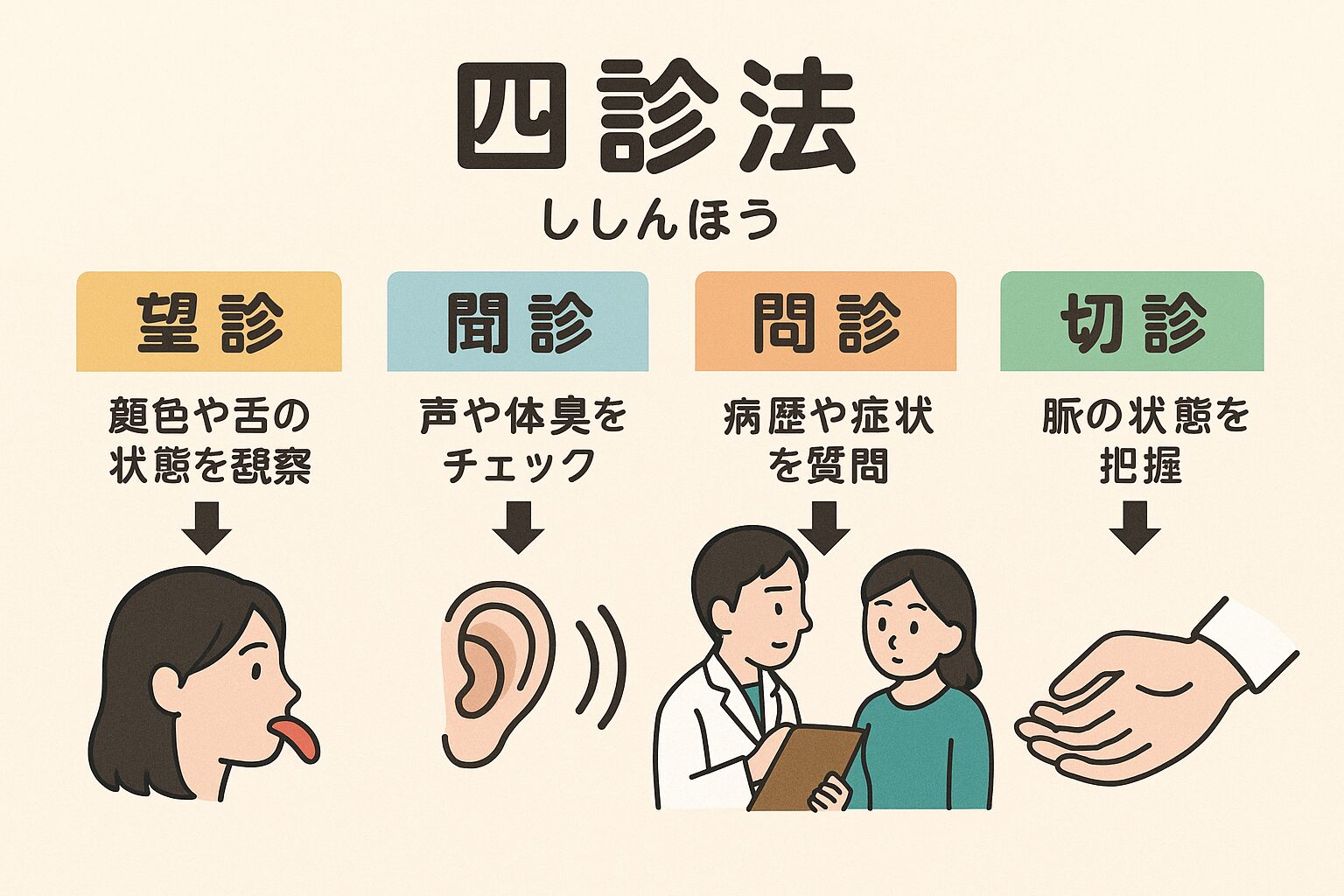

猫猫が「脈を取る」「舌を見る」などの診察行為を行う場面は、実際の漢方の「四診法(望診・聞診・問診・切診)」に基づいています。

ただし、現実の漢方診察は時間をかけて体質や生活習慣を見極める必要があり、作中のように即断即決することは実際には難しいというのが医師たちの見解です。

この点には、物語のテンポを保つためのフィクション要素が入っていると考えられます。

総合評価:「エンタメ作品としては非常に優秀」

中医学の専門家や鍼灸師たちは、『薬屋のひとりごと』の描写レベルは非常に高いと口を揃えています。

もちろんすべてが現実通りというわけではありませんが、物語を通じて東洋医学に興味を持った人が増えていることは確かです。

まさに「物語をきっかけに知識を得る」という、エンタメの理想的な役割を果たしていると言えるでしょう。

『薬屋のひとりごと』の世界は本当に中国史がモデル?東洋医学の歴史背景を検証

『薬屋のひとりごと』は架空の中華風帝国を舞台にしていますが、その描写には実在の歴史的事実との類似点が多く見られます。

とくに宮廷医療や薬草の知識、医官制度などは、古代中国の医療体制と深く関係していると考えられます。

では、どの時代を参考にしているのか?また、史実と創作の境界線はどこにあるのでしょうか?

このセクションでは、東洋医学の歴史と作中の設定のリアリティについて詳しく掘り下げます。

歴史好き・東洋医学好きの双方が楽しめる視点を提供します。

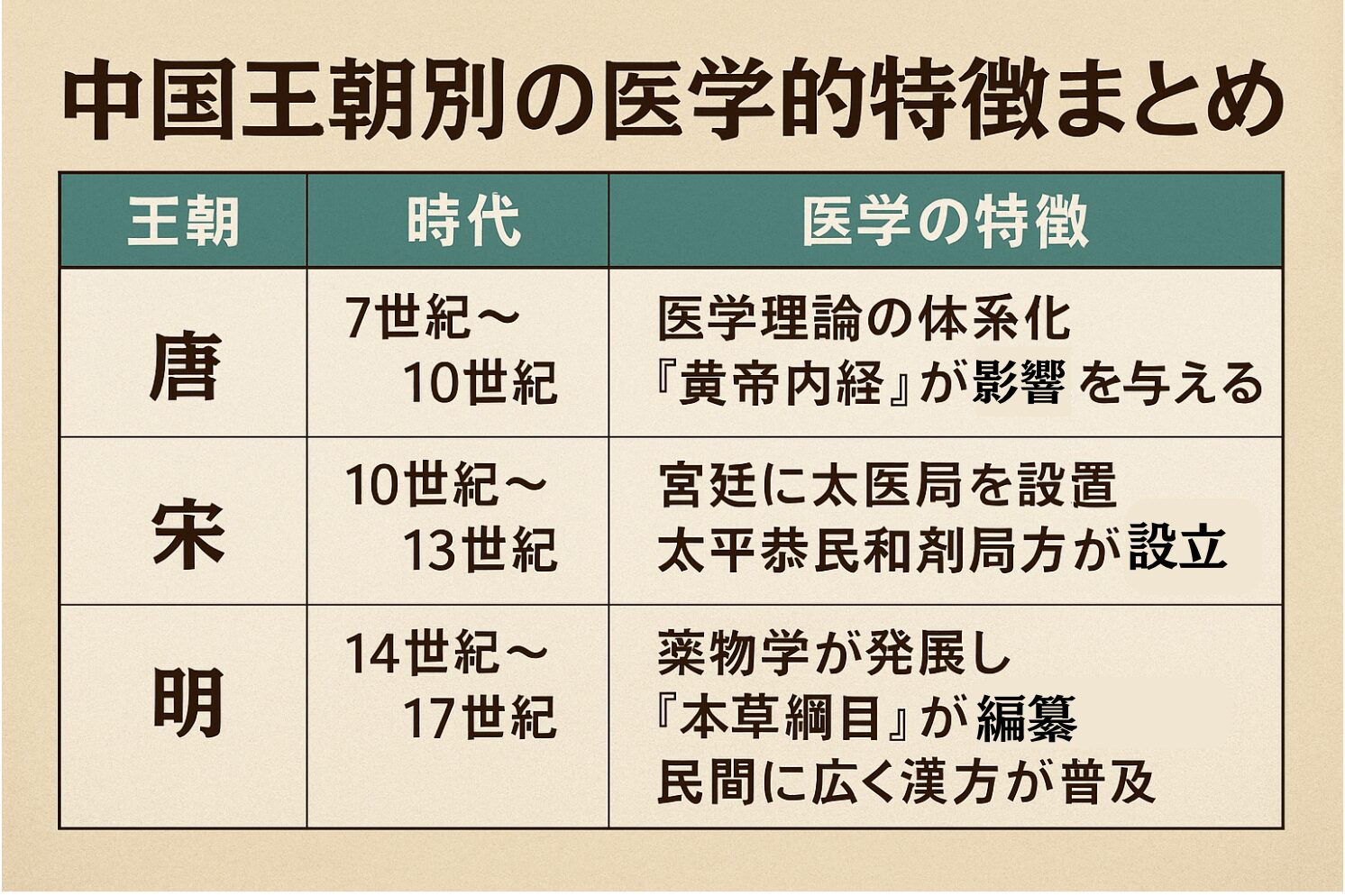

舞台はどの時代?唐代〜明代が有力モデル

作中に明確な時代設定はありませんが、衣食住や政治制度、そして医学の描写から判断すると、唐代から明代の中国王朝をモデルにしていると考えられます。

特に『本草綱目』や『黄帝内経』といった医学書の理論が、作中の医療行為に反映されています。

これにより、読者は「まるで歴史教養書を読んでいるかのようなリアリティ」を感じるのです。

漢方医や医官制度のリアル度は?

猫猫が民間出身ながら宮廷で医療を担うという展開は、史実としては少しフィクション性が強いです。

ただし、現実にも「太医」や「御医」といった官医の役職が存在し、実力に応じて登用される制度もありました。

また、宮中には「尚薬局」や「太医院」などの医療機関が実在し、国家的な医療制度が機能していたことも事実です。

このように、完全なフィクションではなく、史実に基づいたアレンジが加えられていると捉えるのが適切でしょう。

女性医師の描写は現代的な創作

猫猫のように、女性が単独で診察や治療を行い、それが認められるのは、当時の社会構造では考えにくい設定です。

これは現代的な価値観を物語に反映した創作の要素であり、読者にとっての共感ポイントでもあります。

こうした演出があるからこそ、現代の女性読者にも強く支持されているのです。

リアルな漢方描写に潜むフィクションの工夫!『薬屋のひとりごと』が読者を惹きつける理由

『薬屋のひとりごと』では、漢方医学や中毒の知識が正確に描かれている一方で、フィクションならではの演出が随所に見られます。

とくに物語の緊張感を高めるための毒事件の描写や、劇的な治癒シーンは、エンターテインメント性を強化する重要な要素です。

それらの描写はどこまでが現実で、どこからが創作なのでしょうか?

また、そうした工夫はどのように読者に作用し、作品の魅力を生み出しているのでしょうか?

この章では、医学ミステリーとしての演出意図と、現代読者の関心をどう捉えているかを解説します。

劇的な治癒や毒によるシーンはあくまで演出

猫猫が処方する薬が「一服で症状を劇的に改善する」シーンは、実際の漢方の性質とは異なる描写です。

漢方は本来、体質改善を目的とする長期的な治療法であり、即効性を求めるものではありません。

しかし、物語のテンポを維持し、読者を惹きつけるためには、誇張された演出が必要なのです。

毒による事件や中毒症状の描写も、「医学的な緊張感と推理要素」を高めるための手法として巧みに用いられています。

読者に知識を伝える「エデュテイメント」要素

『薬屋のひとりごと』はただのフィクションではなく、漢方や薬草の知識を自然に学べる作品でもあります。

例えば、「朱砂(水銀)」や「砒素」といった有毒物質の解説には、実際の毒性や対処法が反映されており、専門的な内容を読者に分かりやすく伝えています。

こうした描写により、物語を楽しみながら「知識欲」も満たせるという、エデュテイメント的な魅力が際立っています。

猫猫というキャラクターの現代性

知識と判断力を持つ猫猫のキャラクターには、現代の女性像を投影した創作性が感じられます。

歴史的背景から見ると、女性が単独で医療行為を行うのは稀でしたが、現代読者にとってはその自立的な姿勢が共感ポイントになります。

この設定は、エンタメ性とメッセージ性を両立するための巧妙な設計といえるでしょう。

『薬屋のひとりごと』が変えた!現代人と漢方・東洋医学の新たな関係

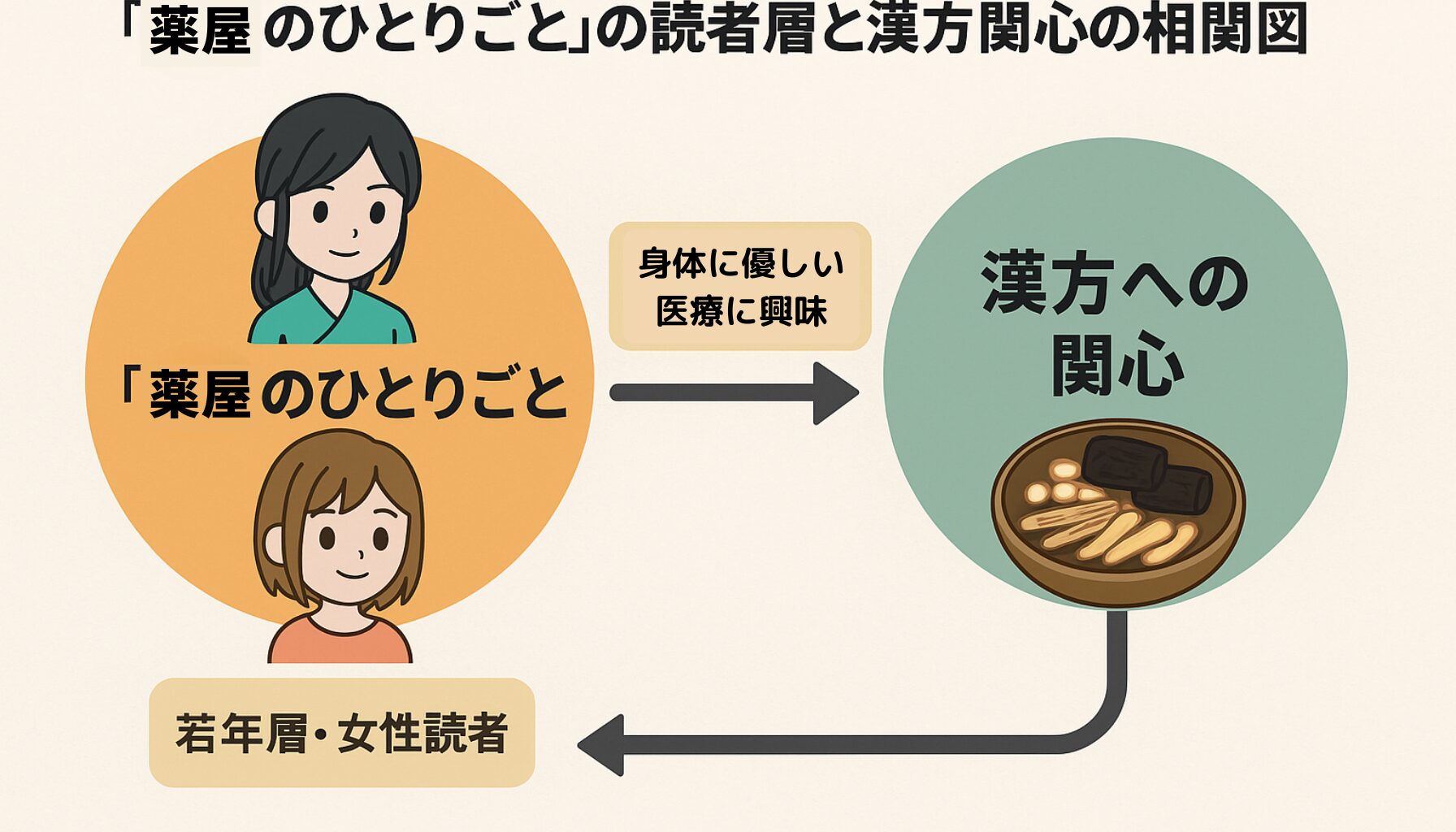

『薬屋のひとりごと』は、単なるエンターテインメント作品にとどまらず、多くの人に漢方や東洋医学への関心を呼び起こしました。

特に若年層や女性読者において、その影響は顕著で、漢方薬局や書店の動向にも変化が見られています。

一方で、フィクションによる誤解を生むリスクもあり、作品がもたらす影響には光と影の両面があります。

ここでは、『薬屋のひとりごと』が東洋医学に与えた実際の影響と、今後の課題について深掘りします。

作品が社会にもたらしたインパクトを、医療と教育の両面から読み解きましょう。

漢方への関心が急増!作品が果たした「入り口」としての役割

作品の人気により、漢方関連書籍や薬局への関心が高まったという報告があります。

特に猫猫のように知識を持ち、自立した女性キャラクターに影響を受けた読者が、「体にやさしい医療」に目を向けるようになったという事例も多数あります。

これまで「古くて怪しい」とされがちだった漢方に、科学的な関心を持つ読者が増加したことは、作品の大きな功績といえるでしょう。

誤解を防ぐために必要な補足情報

作中のような即効性を漢方に期待する読者が増えた結果、「実際の治療とのギャップ」に戸惑う声も少なくありません。

漢方は根本的な体質改善を目指すため、長期的な視点が必要です。

そのため、正しい情報へのアクセス環境の整備や、作品側での補足説明の導入が今後の課題とされています。

東洋医学の普及に果たす「教育的エンタメ」としての価値

『薬屋のひとりごと』は、難解とされがちな東洋医学を、物語として親しみやすく伝えることに成功しています。

こうした作品が社会に浸透することで、一般層への啓蒙や医療リテラシーの向上にもつながると期待されています。

フィクションと教育の融合による影響力は、今後さらに注目を集めることでしょう。

この記事のまとめ

- 『薬屋のひとりごと』は漢方の描写が精緻で専門家も評価

- 史実と創作を巧みに融合させた東洋医学の世界観

- エンタメ作品としての魅力と教育的価値を兼備

- 漢方や東洋医学への興味を喚起し、読者の行動を変える影響力あり

- 誤解を防ぐための正しい知識の補完も今後の課題

コメント