『SAKAMOTO DAYS』って、ただのギャグ×アクション漫画だと思ってない?

実は「坂本商店」の経営をビジネス的に見ると、すごく学べることがあるんです。

しかも難しい話じゃなくて、文化祭の模擬店や学校の部活運営にもそのまま使えるレベル。

今回は「坂本=店長」「シン=分析担当」「ルー=広報担当」として、

わかりやすく坂本商店の経営の秘密を分解していきます。

高校生でも「なるほど!」「面白い!」って思えるように解説するので、気軽に読んでね。

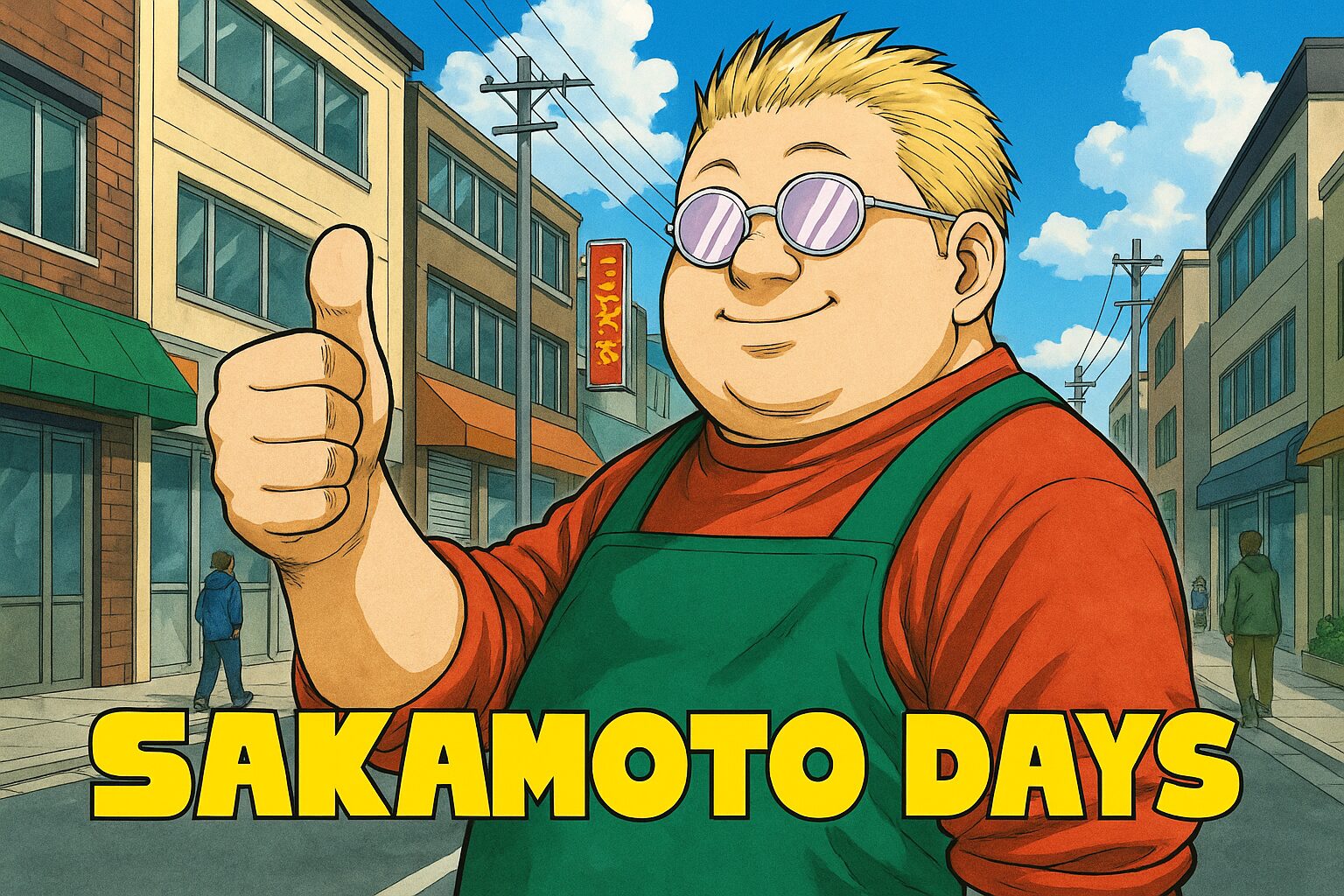

坂本=店長だけど“ゆるい経営の天才”

主人公の坂本は、元⭕️屋の伝説。今はぽっちゃりした商店のおじさん。

でも、彼の経営スタイルって実は超合理的なんだよ。

例えば文化祭の模擬店を思い出してみて。クラスで焼きそばをやるとき、普通は材料をいっぱい買って余らせちゃう。

でも坂本なら「近所のスーパーで安い食材をその場調達」みたいなやり方で、在庫リスクを最小化。

さらに彼の“ゆるい人柄”がブランドになってて、お客は「なんかここ安心するわ」って通ってくる。

つまり坂本は、勉強とかマーケティング理論とか知らなくてもブランド戦略を自然に実践してるってわけ。

シン=心を読むアナリスト(分析係)

シンは坂本の相棒で、心が読める。これ、ビジネス的には「顧客のニーズ調査」に相当する。

「この人、焼きそばよりタピオカ飲みたいな」って考えを先回りできるわけ。

文化祭だったら、売れるメニューを即座に変更できるし、コンビニだったら「この時間帯はカレーパンより菓子パンが売れる」って読めちゃう。

普通はアンケートやデータを集めてやることを、シンは一瞬でやってしまう。

つまり坂本商店が潰れないのは、シンがお客の本音を掴むCRM担当だからなんだよね。

ルー=明るさで集客する広報担当

ルーは食いしん坊で豪快キャラ。戦闘では怪力、日常ではハイテンション。

ビジネス的に言うとCMO(マーケティング責任者)。

例えば学校の模擬店で「いらっしゃいませー!タピオカどうぞー!」って全力で声を出してる子、いるでしょ?

ルーはまさにその役割。

しかも食べるのが大好きだから、新商品の試食係としてもバッチリ。

ルーがいるだけで店は明るくなり、「あそこ行ったら楽しい」って口コミが広がるんだ。

ビジネスの世界でいちばん強い広告は、結局人柄と口コミなんだよね。

ORDERやX=ライバル店(競合)

ORDERとかXっていう組織は、坂本たちの敵。

これをビジネス的に言うとライバルの大手チェーン店。

文化祭で例えるなら「となりのクラスが同じ焼きそばを出してる」状態。

そういうとき坂本商店はどう差別化するか?

・坂本=安心感のある接客

・シン=お客のニーズ先読み

・ルー=楽しさで集客

このトリオで「ここでしか味わえない体験」を提供するわけだ。

結果として、ライバルがどんなに強くても「坂本商店で買いたい」と思わせる。

これがポジショニング戦略なんだよ。

もし坂本商店が学校にあったら?

ちょっと妄想してみよう。もし坂本商店が学校にあったら…。

・坂本=校長先生(めっちゃゆるいけどみんなから信頼される)

・シン=学級委員(全員の本音を読んで場を回す)

・ルー=文化祭実行委員(テンションで周りを引っ張る)

・ORDER=進学校のライバルクラス

って感じかな。

こう考えると、経営戦略とかむずかしい言葉を使わなくても、「人間関係の役割分担」って思えば理解できるよね。

ビジネスって、結局は人と人との関係なんだなって気づける。

まとめ|坂本商店は“最強の学校模擬店”

坂本商店を高校生目線で見てみたら、文化祭の模擬店や部活運営とそっくりでした。

・坂本=ゆるいけど信頼される店長(校長的存在)

・シン=本音を読む分析担当(学級委員)

・ルー=明るさで集客する広報担当(文化祭委員)

・ORDER/X=ライバルのクラスや大手チェーン

この構図を見れば、「坂本商店がなぜ強いのか」が自然と理解できるはず。

つまり経営の基本は人間関係であり、坂本商店はそれを体現した最強のチーム。

勉強の合間に読む漫画から、リアルな経営のヒントをもらえるってなんか面白いでしょ?

だからこそ『SAKAMOTO DAYS』はアクション漫画でありながら、高校生にも刺さるビジネス入門書になり得るんです。

-120x68.jpg)

コメント